読む

2025年4月24日 (木)

2025年2月23日 (日)

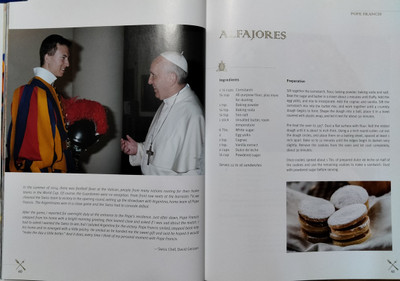

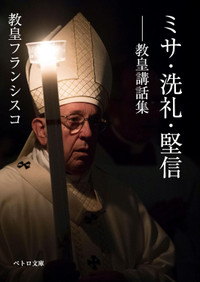

フランシスコ教皇講話集

歴代教皇様の講話集はペトロ文庫より出版されています。以前はよく読んでいたのですが、フランシスコ教皇様になってからあまり読んでいませんでした。

先月洗礼について教皇様が何を話されているのか知りたくて『ミサ・洗礼・堅信』という講話集を(あまり期待せずに)読み始めました。ところがミサについての個所がとても良くて、ミサの素晴らしさにあらためて気づかされました。

ミサについての本は沢山出版されていますが、この講話集は教皇様が様々な人たちを対象に話されているので、優しい言葉で要点をついた内容です。あらためてミサの素晴らしさ、ミサに与る心構えを学びました。

ミサに関する内容の一部

1 ミサはもっとも崇高で卓越した祈りであり、まさに、みことばと、イエスのからだと血を通しての、神との愛の出会いなのです。

2 祈るということは・・・沈黙するすべを心得ていることです。イエスとともにあっての沈黙です。ミサに行くと、五分ほど前に到着して、隣の人とおしゃべりを始めるかもしれません。でもその時間はおしゃべりの時間ではありません。・・・イエスと会うのに備えて集中する時です。沈黙はとても重要です。

3 ミサをささげに聖堂にはいるときには、こう考えましょう。「イエスがわたしたちのためにいのちを投げ出してくださったゴルゴタへ行くのだ」。そうすれば、見世物ではなくなります。この実に美しもの、つまりイエスの勝利であるミサからわたしたちを遠ざけてしまう、おしゃべり、批評、そうしたものは消えていきます。

4 主日に感謝の祭儀を行うことは、教会生活の中心です。・・・キリストなしでは、わたしたちは日々の疲れに、また日常の心配事や将来への不安に支配されてしまいます。主日に主に会うことで、自信と勇気をもって今日を生き、希望をもって前に進む力が与えられます。だからこそわたしたちキリスト者は、感謝の祭儀を通して日曜日に主に会いに行くのです。・・・私たちが本当に必要としているものを神から受けるためにミサに行くのです。

5 ことばの典礼では聖書は、書であることをやめ、神が発した生きることばとなります。・・・そして、わたしたちは信仰をもってそのことばを聞くのです。・・・神が語り、わたしたちは神に聞き、そして聞いたことを実行に移すのです。・・・ミサで朗読が始まったら、神のことばに耳を傾けましょう。

6 品位ある朗読台、朗読用聖書の使用、よい朗読者と詩編唱者の準備が必要です。ことばを間違って読んだり、全然わかっていなかったりする人ではなく、読み方を心得ている人が必要です。・・・ふさわしく朗読するためにはミサの前に準備し、練習すべきです。そうすれば、聞こうとする静かな雰囲気が作られます。

7 教会は、信者がそのミサで聖別されたパンから主のからだを拝領し、できれば聖体拝領が両形態でおこなわれて、聖体の宴のしるしがより完全な形で表されることを強く望んでいます。カトリック教会の教義では、いずれかの形態のみでも欠けることのないキリストのすべてが拝領されることになっているとしてもです。

8 信者は列を成して聖体に近づきます。そして司教協議会の決定に従って、敬意をもって立って、あるいはひざまずいて、口か、許可されていて本人が望むなら手で秘跡を受けます。

本にはミサの始まりから閉祭まで詳しく書かれてます。

私が抜粋した個所、特に2と5と6は私の小教区にも当てはまることです。ミサ前のおしゃべり、朗読用の聖書ではなくパンフレットを使い、聴衆は神のことばを聞かずに、パンフレットに目を落として、一斉にページをめくる音がガサガサ....典礼の勉強会で「パンフレットは置いて、朗読者の神のみ言葉を聴きましょう」と教わったことを話しても何も変わりません。教皇様が話されても変わらないのに私が話して変わるわけないですよね。![]()

2025年1月25日 (土)

聖母と悪魔

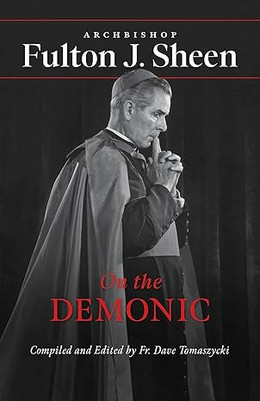

『悪魔について』フルトン J シーン大司教

“[T]he most holy Virgin, united with [Jesus] by a most intimate and indissoluble bond, was, with him and through him, eternally at enmity with the evil serpent, and most completely triumphed over him, and thus crushed his head with her immaculate foot.

悪魔は決して聖母を支配できなかった。聖母の悪魔に対する勝利は完全な勝利だと言っています。 [Fr.Zブログより]

以前ある神父様の講話の中で、ヴァチカンのエクソシズム(祓魔式)を行う司祭(本物のエクソシスト)によると、悪魔の影響による人は本当にごくわずかで、ほとんどの人は精神疾患などのため、祓魔式より病院での専門的な治療が必要な人が多いそうです。そしてその違いを見分ける一つの方法はその人が誰かと一緒に「アヴェ・マリア(天使祝詞)の祈り」を唱えることができればその人は悪魔つきではないとのこと。真実かどうかはわかりませんが、すぐに悪魔や悪霊のせいにする人がいるので、このことを心に留めて置いても良いかと思います。

今日は使徒聖パウロの回心の祝日です。全世界にキリストの教えが伝えられたのも使徒パウロの宣教の賜物です。聖パウロの突然の回心は主の御業、主の御旨は私たちには計り知れないものです。

・・・旅を続けてダマスコの近くまで来たとき、突然、天からの光が輝き、彼を包んだ。彼は地に倒れた。そのとき、「サウロ、サウロ、なぜわたしを迫害するのか」という声を聞いた。そこで彼が、「主よ、あなたはどのたですか」と尋ねると、その声は、「わたしはおまえが迫害しているイエズスである。さあ、立って町に入れ。おまえのなすべきことが告げられるであろう」と言った。(使徒行録9:3~6)

2024年10月16日 (水)

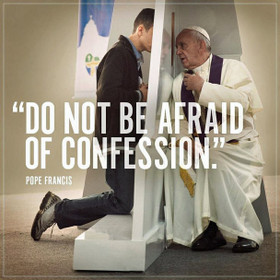

『ゆるしの秘跡と内的法廷』②

「ゆるしの秘跡」について、とても詳しく書かれています。司牧する立場(ゆるしを与える司祭)のために書かれていますが、逆にゆるしを受ける信者のためにもとても必要なことが書かれています。

ゆるしの秘跡の実践にあたってでは、・長所も短所もある司祭の人間的な側面が特に重要となる秘跡 ・容易ではない聴罪司祭の任務 ・告白の義務 、またゆるしの秘跡における特殊ケースでは、・良心に確信の持てない人 ・無実の聴罪司祭を教会の権威者に訴えた人 ・神法ならびに教会の教えに反する活動を行っている人 等が書かれています。

このように私たち信徒も知っておいた方が良い内容なので是非とも一読してみてください。

最後に私が常々感じていたことが書かれていましたので、そこを抜粋します。

(5)一部の聴罪司祭によって犯される「過失」の例

ⓔ 常に優しすぎる態度

聴罪司祭が常に優しすぎる態度をとってしまうこともしばしばあります。時にそれは甘えをゆるす優しさであり、神のあわれみを授けたいという、「熱意」からではなく、告白者との衝突への恐れからくる偽りの優しさ、あるいは自分はよい司祭だと思われたい虚栄心によるものであることがあります。また単に優しいだけというのは、無責任な態度でもあると言えます。・・・主の寛大さが捻じ曲げられ誤った方法で過剰に強調される事態が発生するのです。聴罪司祭のこういった態度は告白者に霊的な恩恵をもたらすどころか、かえってその心を歪ませてしまうことになります。

2024年10月13日 (日)

『ゆるしの秘跡と内的法廷』①

酒井司教様のカテキズム講座で『ゆるしの秘跡と内的法廷』が紹介されていました。私は以前この本を買ったのですが、司牧者のための本だという気がして、本棚に飾ってありました。![]() 改めて読んでみると「なるほど」と学ぶことばかり。

改めて読んでみると「なるほど」と学ぶことばかり。

この本の初めにこう書いてあります。

・・・多くの司牧者にとって、教会の掟や法規は福音から遠い世界のものという印象が持たれていることでしょう。イエス・キリストは愛とゆるしを説いているにもかかわらず、なぜ、教会にはこのような法や掟があるのかと。確かにイエスは、「七の七十倍までも赦しなさい」(マタイ18:22)と命じている一方で、「すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない」(マタイ5:18)とも言われています。また思い皮膚病が癒された人に、「行って司祭に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて、人々に証明しなさい」(マルコ1:44)と語り、共同体社会に復帰するための規定や手続きについても疎かにしてよいとは教えていません。・・・本当に神に立ち帰ることを決意し罪をゆるされた信仰者は、深い信仰による喜びに満たされるはずです。・・・人間の心を変えられる神が与える光・導き・恵みに対する人間の側の応答としての信仰の実践という努力が必要なのです。・・・(東京教会管区裁判所長官 稲川保明神父)

内赦院について

内的法廷の内容は破門に値する犯罪行為の具体的内容や聖職志願者・聖職者の不適格、婚姻の無効、ミサの挙行義務等についてとそれらに対しての内赦院の解決法が書かれています。

終わりに「・・・内赦院がいつくしみの裁判所(tribunal misericordiae)とも呼ばれているのは、永遠の救いを得られない状況にある信者のために、神と教会と和解できるよう手助けをするのが内赦院の主な任務だからです。・・・内赦院は、信者が他の信者の不正を罰してもらうための訴えを起こす裁判所ではないのです。・・・」

今まであまり知らなかった内赦院について、その重要性と必要性がよくわかりました。次回はこの本に書かれている「ゆるしの秘跡」について少し書きたいと思います。

2024年6月 2日 (日)

読書2

私の一番良くないところは多分高慢だと思います。心の中で思うだけですが。そんな私が繰り返し読んでいる本が教皇レオ13世が書かれた『けんそんのしおり』と聖ホセマリアの『道』です。それらにはすでに教皇フランシスコの講話集『識別』に共通することが書かれています。

『道』は今まで何度も紹介してきたので、今日は『けんそんのしおり』から。

・あなたに無礼な振る舞いをし、あなたをそしり、あなたを妨害して喜んでいるものがあれば、あなたは、神がその人をつかって私の高慢を砕こうとなされるのだと考え、その人は神のおん憐れみの手立てであると考えて、その人を敬い慕わねばならない。

・神のみ旨に逆らわないように、危険を避けるように、大罪に陥らないように、常々祈り続けているならば、あなたの態度や行いは、次第に望みどおりになり、真理を黙想し、善を行い、神とかかわりのないものを遠ざけられるようになるであろう。つまり、それこそ、まことの謙遜の土台である。そうすれば、あなたは絶えず神に祈っているのと同様である。

・神は憐れみ深いお方であるから、あなたはすべてを神のおん手に任せ、子どもが親にしたがうように、まったく神のみ摂理に信頼せよ。どんな苦しい場合にも、いたずらに悩み苦しむことなく、神のおん計らいに任せる心をもて。そうしないならば、あなたは神を疑い、神の善意を認めず、神に希望をおかず、神に教えようとする高慢なものとなるであろう。謙遜なものは、そんなことはしない。謙遜の徳は自分を抑えると同時に、神のおん助けにより、神の慰めを期待させるはずである。

・聖母が自分の祈りを聞きいれてくださるかどうかを疑ってはならない。聖母に願うなら、きっと聖母はあなたのために神に取り次いでくださるのである。聖母はおん子の母であるから、その取り次ぎは必ず聞きいれられるに違いない。

・あなたが謙遜になりたいならば、しばしば告解(ゆるしの秘跡)をして聖体を受けよ。告解は私たちのひそかな醜い行いを思い出し、イエス・キリストが使徒たちにお命じになった通りに、それを謙遜に言い表すのである。聖体は、私たちを愛するがために人間となって死なれた神を受ける秘跡であって、謙遜になるためにもっとも力あるものである。憐れみの神のみこころは、常に、あなたの心のうちに住まわれる。あなたがせつに謙遜の恵みを願えば、神は聞き届けられるであろう。式にあずかる時には、心と思いとを正し、天の食べものを受ける準備を整えよ。この食べものは、せつに乞い求めるものにだけ配られるからである。

2024年6月 1日 (土)

読書1

主任司祭が薦めていた本2冊を読みました。1冊目は『使徒的勧告 信頼の道』2冊めは『教皇講話集 識別』です。『信頼の道』は幼きイエスの聖テレーズ生誕150年を記念して出されたものです。ですから今までテレーズの本を読んだ人には特に新しい発見はないと思います。今まで聖テレーズについて知らない人にとっては聖女を知る良い機会だと思います。

『識別』の冒頭に、「人は食べ物、服装、進路、仕事、交際相手を選んでいます。そのすべての積み重ねで人生設計が具体化し、神との関係もまた目に見えるものになっていくのです。何を選ぶか識別することはとても大事です。賢い選択には、知恵・経験・感情・意志が必要と同時に努力も必要です」。また「自分の気持ちや考えをよく知るには、それがどこから来るのか、自分をどこへ導くのか、どんな決断へと至らせるのかを識別しなければなりません。神は、よく見極めて選択するよう求めておられ、私たちにその選択の自由を生かすように望んでおられる」と。

・神は計画されていない偶然の出来事を通じて働かれます。

・祈りは霊的識別を助けるのに不可欠なものです。祈り続けるということは、イエスに心を開いていること、イエスに近づくこと、心にイエスを迎え入れること、イエスの存在を感じることなのです。そうすることで私たちは、イエスが望まれることなのか、自分の思いーイエスの望みとは隔たりがちなーなのかを識別することができるはずです。

・イエスはご自身に従うよう強いることは決してなさいません。ご自身の意志をあなたに知らせますが、あなたの自由にゆだねられます。

・自分の生活を読み返すことに慣れると、見る目が養われます。磨きがかかり、神が日々私たちに起こしてくださる小さな奇跡に気づけるようになります。

・孤独やすさみの時、心を開いて自覚的に過ごすという心得があれば、人間的にも霊的にも強くなっているはずです。・・・悲しみやすさみに、打ちのめされてはいけません。前へ進むのです。・・・すさみと呼ぶ精神状態、心が真っ暗で悲しんでいる時でもそうしたすさみは成長の機会となりうるのです。

・困難に直面しても、決して裏切ることのない神の恵みの助けを借りて、決然と試練に立ち向かいましょう。

・識別を助ける第一のものは、神のことばや教会の教義との照合です。みことばや教義は、心にうごめくものを読み解く助けとなります。

・主が私たちにくださった、こうした数々の助けがあれば、恐れる必要はありません。勇気をもって、喜びをもって、前へ進み続けましょう。

・識別の助けとなるもののひとつが霊的同伴者(霊的指導者)です。同伴者は時のしるしを、主の声を、誘惑者の声を、乗り越えられない困難の声を、よく聞き分けられるよう助けてくれます。

良い選択、判断ができるためにこれらのことを心にとめて、常にキリストの聖心に適う識別ができますように聖霊の恵みを願います。

2024年3月 2日 (土)

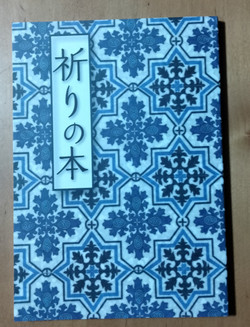

祈りの本

カトリック黒島教会の祈りの本です。さすが長崎ですね。大切な祈りを厳選して載せています。文字は大きく漢字にはルビもふってあるのでお年寄りから子供まで使えます。

一番最初に載っているのが「お告げの祈り」と「アレルヤの祈り」です。祈りと共に生活があることの証ですね。また「初めの祈り」と「終わりの祈り」、「召命を求める祈り」や「司祭のための祈り」、「聖体に対する聖トマの祈り」(アドロ・テ)、「教会の保護者なる聖ヨセフに向う祈り」、「大天使聖ミカエルへの祈り」「全ての死者のための祈り」等も載っています。勿論ロザリオの祈りや十字架の道行、ゆるしの秘跡に朝晩の祈り、食前食後の祈りなども当然載っています。日常生活に必要な最低限知っておきたい祈りばかりです。

この祈りの本のカバーデザインも良いでしょう。黒崎教会の内陣に敷き詰められている有田焼のタイルの柄だそうです。綺麗ですね。

長崎の信者さんは皆さん知っておられる祈りだと思いますが、私はこの本で知りました。島本要大司教様の「宣教する教会をめざして」という祈りです。今の私たちが祈るべき良い祈りだと思うので知らない方のためにここに載せます。

宣教する教会をめざして

天におられるわたしたちの父よ、あなたは御子をこの世におつかわしになり、み心の思いをわたしたちに伝えてくださいました。御子は御父のみ心を生き、十字架の死を通って復活し、わたしたちに聖霊をつかわしてくださいました。

新しい世紀に、御子とともにこの世界につかわされた、私たち(長崎の)神の民を顧み、ゆたかな恵みを注いでください。

▴殉教の歴史に育まれたわたしたち現代の神の民は、いままた新たな迫害の中に生きています。世俗化の中で、人間性はゆがめられ、いのちの尊さは損なわれ、自己中心、家庭崩壊、環境汚染、貧富の格差拡大などの問題に直面しています。

(ここで身の回りの別のできごとをあげることもできる)

このような世界の悲しみと苦悩に共感し、これを分かち合う心をもって、すべての人と共生する恵みを、わたしたちに与えてください。

わたしたちが、御子の聖体に養われ、主の平和のうちにこの世界へとつかわされ、また祭壇へと帰っていく、生き生きとした信仰生活を送ることができますように。

わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。

*長崎以外の人達も祈れるよう(長崎の)をかっこでくくりました。

2023年12月15日 (金)

祈り

祈りは

2023年12月 3日 (日)

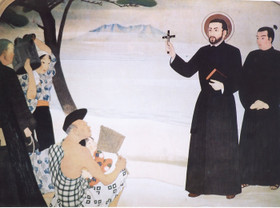

待降節

待降節第一主日です。また聖フランシスコ・ザビエルの記念日でもあります。私たちにとっては特に身近で大切な聖人です。なんといっても日本に初めてカトリックを伝えた人ですから。今日は聖フランシスコ・ザビエルに感謝をして、降誕祭を迎える心の準備を始めたいと思います。

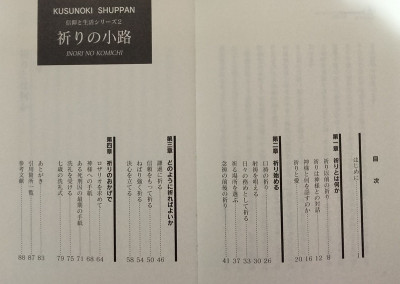

先ずは祈りから。本棚を見ていた時、昔読んだ『祈りの小路』という本を見つけました。私は良書は必ず取っておくので、あらためて読みました。例えを用いて祈りについてわかりやすく書いてあるとても良い本です。

私はこういう本こそ洗礼を受けたばかりの方や、祈り方がわからないと思っている方たちに勧めたら良いと思います。でも1998年発行ですから、もしかしたら絶版になっているかもしれません。

本の中でこのような一文がありました。待降節中の励みとなります。

祈る時間を決め、それを毎日守るのは、実際やってみると大変難しいことです。これは、ある時には自己の怠け心と戦わなければならない犠牲となります。しかし、そのためにかえって神様をお喜ばせする行為となるでしょう。犠牲のあるところには、本当の愛があるのですから。

2023年8月18日 (金)

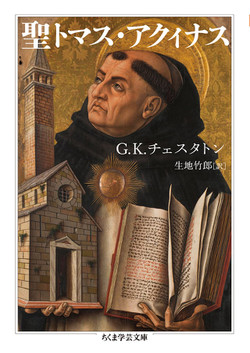

本の紹介

息子から「ブラウン神父」シリーズの作者G.K.チェスタトンの1976年に出版された本が新たに文庫本として発売されたと聞きました。息子の薦めでこの『聖トマス・アクィナス』という本を早速買いました。聖トマス・アクィナスの専門家からも無条件の称賛を得ている本です。最初のはしがきに、

今よりももっと世に知られて然るべきひとりの偉大な歴史的人物の一般向けの概説書―それが偽らぬ本書の狙いである。もし本書が聖トマス・アクィナスに関してほとんど聞いたこともないような読者を導いて、彼についてのさらに優れた書物へと誘う働きをすることになれば、本書の目的は達せられるであろう。

と、書かれています。

「一般向けの概説書」と書いてあったので読み始めたのですが、少しは哲学用語を知っていなければ理解できない箇所もあります。(私が知らないだけかもしれませんが![]() )私は息子に「これはどういうこと?」と訊きながら読み進んでいます。それさえわかれば面白い内容です。皆さんもこの本を読んで、聖トマス・アクィナスについてもっと知りましょう。

)私は息子に「これはどういうこと?」と訊きながら読み進んでいます。それさえわかれば面白い内容です。皆さんもこの本を読んで、聖トマス・アクィナスについてもっと知りましょう。

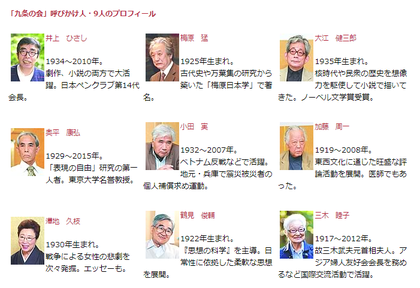

もう一冊は澤地久枝さんが書かれた本です。「憲法九条の会」発起人の一人です。戦争を体験した彼女から発せられる声は真実であり、また編集者であった彼女の裏付けをしっかりととった内容は確かなものです。これからの時代を築いていく若い皆さんに読んでもらいたい本です。

2023年5月31日 (水)

認知症

聖母の月も今日で最後、一昨日は「教会の母聖マリアの記念日」そして今日は「聖母の訪問の祝日」です。毎日聖母のご加護に感謝しながら過ごしています。幸いなことに今は夫婦仲よく穏やかに過ごしていますが、この状態がいつまで続くかはわかりません。

「認知症」とは本当はどういうものなのか、知っているようで本当はよくわかっていませんでした。だんだんと自分や夫にも関係してくることと思い『ボケ日和』という本を買って読みました。

「認知症」とは本当はどういうものなのか、知っているようで本当はよくわかっていませんでした。だんだんと自分や夫にも関係してくることと思い『ボケ日和』という本を買って読みました。

認知症と言っても加齢による単なる脳の老化からアルツハイマー型認知症のように病気が原因のこともあります。何れにせよ早く専門医に診てもらうことが大切なようです。薬で進行を遅らせたり、症状を和らげたりできるからです。

初期の頃は家族でも気づきにくいこともあるようですが、おかしいなと思ったら「物忘れ外来」や「認知症外来」へ早めに連れて行くことが大事だそうです。『年のせいだ』とか『まだ大丈夫だろう』と思わず、早めの診察・治療を受けましょう。

この本を読んで、『そういえばあの人はひょっとして初期の認知症だったのかも…』と、思える人が2~3人いました。もしあの時に認知症が原因だったとわかっていたら、私はもっと違った態度をとれたのにと後悔しています。

私自身に認知症の疑いが出た時には、迷わずに病院での診察・治療を受けられるように夫に頼みました。そして時期が来たら施設に入れてほしいということも伝えました。夫も同じ考えです。認知症が原因で家族に亀裂が入ってしまうこともあるようですから、子どもたちにもそう伝えておこうと思います。

以前施設での認知症患者への虐待というニュースもありましたが、加害者はほんの一握りの人で、ほとんどの職員は毎日一生懸命に入所者のために働いておられると思います。私は職員の皆さんを信じてお任せするつもりです。

結局認知症になるかどうかは自分ではまったくわかりません。もしその時が来たら素直に受け入れる(しかない?)。認知症にならなくても、周りにいる認知症の方やその家族を理解して、明るく優しい気持ちで接するようにしたいと思います。

2023年4月18日 (火)

主に信頼して

日々いろいろなことが起きます。嬉しいことなら良いのにちょっと心が重くなることも。

「聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さない。口から出るものこそ人を汚すのである」。(マタイ15章11節~12節)

そうですね。何気なく話したことが大ごとになったり、誤解を生んだり・・・さんざんです。こんな時に聖ホセマリアの言葉が頭に浮かびます。

・せいぜい時間の無駄にしかならないような無益な思いは、遠くへ投げ捨ててしまいなさい。

(すぐに投げ捨てます。)

・あなたのエネルギーと時間は神のものであり、道端で吠えかかる犬に石を投げたりして、無駄にしてはならない。無視しなさい。

(気にせずに無視します。)

・心の痛みは神の愛の試金石であることを忘れてはならない。

(忘れません。)

・信心に凝り固まった人と信心深い人との違いは、聖人ぶった人と本物の聖人との違いに等しい。

(信心に凝り固まった人にはならないように気をつけます。)

・神の御母は慎みのこの上ない模範である。聖ヨセフにさえ、あの神秘を明かさなかった。あなたに欠けている慎みを聖母にねがいなさい。

(聖母に倣い慎みを身につけます。)

これからは余計なおしゃべりはしないように気をつけます。主も聞いておられるのですから。これからも主に信頼して、主が望むことを愛します。![]()

2023年2月 7日 (火)

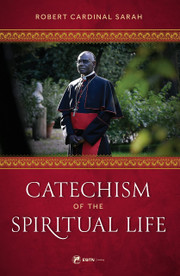

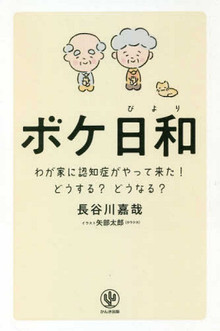

Robert Cardinal Sarah

昨年サラ枢機卿様は新しく本を出版されました。そしてこれはその本の紹介文です。

When priests offer the Holy Sacrifice of the Mass unworthily, when they give the Eucharistic Jesus to sinners who have no intention of asking Him to forgive their sin’s or of living according to the gospel, they betray Jesus once again. When Mass, for the priest, has become a theater, a social gathering, an entertainment in which he behaves like the variety-show host who has to resort to his personal creativity in order to make the atmosphere interesting and attractive; when he indulges in cultural adaptations, personal explanations, and commentaries instead of making room for the ineffable groanings of the Holy Spirit present in every Eucharistic celebration, what becomes of the faith of the faithful? At the heart of the Eucharist, the priest must experience the unique power of silent adoration and have at heart a prayer that, in all its aspects, is conformed to the prayer that Jesus addresses to His Father. We have enough eminent specialists and doctors in the ecclesiastical sciences. What the Church tragically needs today is men of God, men of faith, and priests who adore in spirit and in truth.

A book with which to follow Jesus by means of the seven sacraments

The modest purpose of this volume is to accompany all those who have set their hearts on responding to God’s love with a full, happy, fruitful life that will culminate in the eternal happiness of contemplating Him. The book was born of the desire to help them make an interior journey of spiritual ascent, so as to open up for them the possibility of a life-changing encounter.

回心のない人へご聖体を授けたり、ごミサが社交場、エンターテイメントになり、司祭はバラエティー番組の司会者のように振る舞う・・・ サラ枢機卿様の言われる通りです。

世界中で主への崇拝やそれを表す荘厳さに欠けるごミサのなんと多いことでしょう。ヴァチカンであげられる教皇様のごミサを見てみてください。荘厳でキリストが中心です。どの教皇様も典礼の途中でおしゃべりをはさんだりすることは決してありません。ごミサはショーではありません。

改善するのに一番良い方法はごミサの時の司祭様の向きを180度変えることですね。⇩ ![]()

2022年12月15日 (木)

2022年11月23日 (水)

Catechism of the Spiritual Life

今年の10月18日にサラ枢機卿様が本を出されました。

この本の紹介文から:

サラ枢機卿はこの本の目標は「神の愛にこたえることに心を向けたすべての人々に、神を熟考するという永遠の幸福に至る完全で幸せで実り多い人生をもたらすこと」であると述べています。・・・・・章ごとに、枢機卿は次の点について賢明な助言を与えています。

本当の存在への信仰の喪失がどのようにキリスト教共同体の衰退を引き起こすか

典礼と黙祷の神聖さを回復する必要性

教会の秘跡を通して働く聖霊の力

社会学と科学に基づく道徳に関する修正主義教義の危険性

私たちの信仰の自由を禁止する法律が、どのウイルスよりも致命的である理由

苦行の秘跡が日々の精神的な戦いに欠かせない理由

旧約が新世界でどのように成就され、小羊の婚宴に私たちがどのように召されているかに驚くことでしょう。 「聖体におけるイエスの臨在がなければ、世界は野蛮、退廃、そして死に運命づけられています」とサラ枢機卿は主張します。 「いかなる政府も、いかなる教会当局も、聖体の儀式を合法的に禁止することはできません。」

サラ枢機卿は、何世紀にもわたってキリスト教徒は私たちの主を受け入れ、神聖な奥義を祝うために進んで死んだこと、そして神は愛の秘跡の中で常に私たちと共におられ、私たちが愛情を込めて主を受け入れ、その中に住むのを待っていることを思い出させてくれます。彼の存在。サラ枢機卿が明らかにしている秘跡は、天国への旅程を提供します。(Google翻訳)

今までのようにサラ枢機卿様の本の日本語訳の出版はないでしょうね。いつも素晴らしい内容の本なのに、なぜか日本語訳はありません。とても残念です。

2022年4月 6日 (水)

『永遠の今を生きる』(2)

今から約40年近く前に書かれた本ですが、現代にも通じる内容です。というよりも、すでにあの時代に問題提起されていたのに、何も手を打たずに今に至っているというのが現状でしょう。あの頃よりももっと信徒は減り、聖職者への召し出しも減り、逆に閉める教会は増え、カトリック経営の学校・幼稚園の廃校廃園も増えました。尻枝神父様が危惧された通りになりました。

是非この本を読まれることをお薦めします。今のカトリック教会の危機を脱する方法として、「楽しいミサにしましょう」とか「世間に合わせて教会も変えましょう」、「今までの古い教えを新しく変えましょう」とか、全く間違った方法を耳にします。これではますます信徒も召出しも減っていくでしょう。あの頃に神父様の考えを聖職者の皆さん方がもっと真摯に聞いていたら、教会はこのような状態にまではならなかったと思います。

本を販売しているサイト「paradise」です。⇩

2022年4月 5日 (火)

『永遠の今を生きる』より

YouTube: ЗАПОЮТ АКАФИСТ СОЛОВЬИ | АРТ ГРУППА ЛАРГО

以前紹介した尻枝神父様の著書『永遠の今をを生きる』の中に、ルフェーブル大司教様の問題について書かれていました。当時ヴァチカンで働いておられた神父様はこの問題をより身近に受け止められていたことでしょう。

ルフェーブル大司教様は「私の意志はそのまま神の意志である」と言ってはばからなかったり、また第二ヴァチカン公会議を異端と決めつけました。尻枝神父様は「もっと謙遜な人間であってほしかった。少なくとも教皇様のことばには従ってもらいたかった」と。そして「私はパパ様の近くにあって、その御心痛のほどを目の当たりにしました」と書いておられます。

しかし同時にこうも書かれています。

・ ルフェーブル事件は、カトリック教会に大きな反省を促す機会を与えてくれました。・・・もし第二ヴァチカン公会議後の行き過ぎや誤謬や脱線がなかったならば、恐らくルフェーブルの異端(当時そう言われていた)も生まれなかったでしょう。

・ 公会議後の典礼改革のもたらした多くの利点を否定するつもりは毛頭ありません。それでもなお、次の点について真剣に問うてみる必要があると思います。①公会議後の典礼改革は、ある点で、それは典礼の低俗化であり、改悪ではなかったか。②典礼文の邦訳や、祭儀の単純化(日本では跪くとか額ずくといった動作が、すべて廃止された)は、どの点まで、司牧的にまた霊的に賢明であり、有効であったのか。③典礼の合理化や平明化は、逆に典礼行為を通して現れる神の行為の神秘を感じさせなくなってはいないか。

・ まことに神秘の体験こそ、可視的な典礼行為を通して、そこに目に見えず、手に触れられない神の現存と、その救いの業を、私たちに感得させる超自然的アンテナだからです。・・・ルフェーブル派がラテン語ミサに固執するのは、まさにそこにある沈黙と神秘の体験を重んじたからです。

・ 『典礼憲章』は明らかにラテン典礼におけるラテン語ミサの重要性を述べ(36)、信者たちがミサの共唱部分をラテン語で唱え、また歌えるよう教育する必要を説いています(54)。にもかかわらず現在、ラテン語のミサが唱えられ、グレゴリアン聖歌が歌われることは先ずありません。

・ エキュメニズム、諸宗教対話などで、他宗教、宗派の人々を尊敬することが、キリスト教の真理の相対化やぼかしに繋がってはならないのです。・・・つい日本人的な感性に押し流されて、キリストの真理をゆがめたり、薄めたり、黙したりしてしまいます。それは安易な妥協であり、信仰の裏切り以外の何ものでもありません。・・・対話、対話と言って喜んでこの世に迎合し、カトリックの真理をぼかしてしまう危険を憂えたルフェーブル大司教は、カトリックの真理の絶対性を揚げて、宗教対話やエキュメニズムに断固反対したわけです。しかし真理をうやむやにする対話は決してヴァチカン公会議が力説している対話ではありません。

・ 私たちの犯した過ちを改めてゆけば、ルフェーブル派の分裂の原因を取り除くことになります。

尻枝神父様の書かれたこの内容は日頃から私が考えていたことを見事に言い当てています。特にヴァチカン公会議賛成派の逸脱した典礼には胸の痛む思いでした。ミサ典礼が平明化されるとそれに伴って説教の内容も⤵。しまいには「説教は重要ではない」とまで言われて、私はショックを受けました。

公会議後召出しも信徒数も減る一方ですね。尻枝神父様のようによく考え、間違いを反省して改めようとする人が増えない限り、カトリック教会はもっと減り続けるでしょう。

2022年3月21日 (月)

本3冊

最近買った本3冊の紹介です。

3冊ともまだ読み始めてはいません。一冊目の『受胎告知』は有名な美術評論家の高階先生が書かれています。どの程度カトリックの教えに忠実な解説かはわかりませんが、今月の25日が「神のお告げ」の祭日なので読んでみようと思いました。信仰の上で書かれたものと、そうでないものとにはよく隔たり(違和感?)があるので、先ずは読んでみようと思います。

2冊目の『フラ・アンジェリコ』は私の大好きな画家の一人です。この本はフラ・アンジェリコが描いた作品の写真が豊富に掲載されています。修道士としてのアンジェリコについてももっと知りたいので、期待大の一冊です。

最後はサレジオ会の尻枝神父様が書かれた本です。私の亡くなった母から聞いたのですが、母は尻枝神父様をカトリック都城教会で知っていたそうです。とは言っても当時は神父様はまだ中学生ぐらいだったとか。ヴァチカンで長い間働かれた神父様が、この本を通してどんなことを私に教えてくださるのか、読むのが楽しみです。

2021年9月 1日 (水)

俳句入門

今日は8月最後の日。9月からは夫の仕事も始まるので、思いきって二人で「えびの高原」へ出かけました。

枝先が黄色く色づきはじめている木々、駐車場を飛び交うたくさんのトンボ、白い花があふれんばかりに咲きほこっている山法師の大木、夏の終わりは近く、秋がそこまで近づいていると感じました。そこでこの気持ちを一句詠みたかったのですが・・・できませんでした。

その訳は昨夜読んだ『俳句入門』が原因です。ど素人の私が今まで詠んだ句は独りよがりで自己満足の句ばかりでした。稲畑汀子先生のこの本を読んで、初心者がよくやってしまうことがほとんど私に当てはまっているのに気づき、恥ずかしい思いでいっぱいになりました。

季重には注意しているのですが、頭で作ってしまったり、切字の使い方を間違えたり。先生は「嬉しい」などの感情言葉は避けるように、説明するよりも感動の方を大切に、事実を述べる。十七音しかないのであるから、省略の反面、短くとぎすまされた言葉を残さなければならない。対象を深く見ること。言葉をつめ込まない。等々初心者に教えておられます。

季重には注意しているのですが、頭で作ってしまったり、切字の使い方を間違えたり。先生は「嬉しい」などの感情言葉は避けるように、説明するよりも感動の方を大切に、事実を述べる。十七音しかないのであるから、省略の反面、短くとぎすまされた言葉を残さなければならない。対象を深く見ること。言葉をつめ込まない。等々初心者に教えておられます。

「感動のないところに詩は生まれない」そして「感動したことを十七文字に託す」「俳句は季題を詠む詩である」という教えで、私は俳句の真の面白さがわかりかけてきました。

これからは先生の教えておられることを少しずつ実践しながら、俳句を一から始めようと思います。ガンバルにゃん!![]()