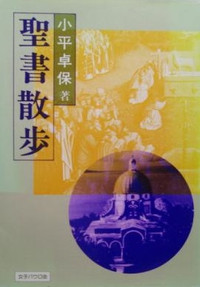

今日はビアンネ小平卓保神父様の命日です。久しぶりに神父様の書かれた本『聖書散歩』を、また読んでみました。読むたびに神父様から教えられているようで、主任司祭の時にもっとお話を聴いていればよかったと後悔しています。

聖書学者と名乗られる方はたくさんおられますが、小平神父様は名実ともに『聖書学者』でした。英語、ラテン語はもちろんフランス語も堪能で、イスラエルでも学ばれ(ヘブライ語)旧約聖書の世界ユダヤ教にも詳しい方でした。

この本は以前にも紹介しましたが『散歩』と題されている通り、内容は読みやすいエッセイです。そのテーマはお酒に始まり恥、希望、孤独、旅、自由、主の祈り、償い、購い等々私たちの生活に身近なことを聖書からわかりやすく書いてあります。

今日はその中から遠藤周作の『沈黙』についての箇所を紹介します。

神を作る

……『沈黙』のクライマックス、ロドリゴが踏絵を踏む場面は次のようになっています。「司祭は足をあげた。足に鈍い重みを感じた。それは形だけのことではなかった。……この足の痛み。その時、踏むがいいと銅板のあの人は司祭に向かって言った。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。……こうして司祭が踏絵に足をかけた時……」(219ページ、新潮文庫)

よく注意して読みましょう。「踏むがいい」という声が聞こえる前に、ロドリゴは足をあげているのです。言い換えれば、ロドリゴは、すでに自分で神をつくっているといえるでしょう。実際には、こんな都合のいい声が聞こえてくるはずがありません。彼は実に寛大な神をつくり出したことになります。この危険は、私たちにもあります。大審問官ほどでなくても、教会は聖書の神に忠実に従っているでしょうか。自分の尺度で神をつくっていないでしょうか。聖書研究会などに行っても、聖書に線でも引いて、それを行動の原理にしているカトリック信者はほとんど見かけません。自分で思いこんだり、つくったりした神に仕えている場合が多いのではないでしょうか。私たちの信仰は、人間の思惟ではなく、聖書の啓示に基づいているはずです。(『聖書散歩』158p.~159p.)

最近「沈黙」の映画がリメイクされ、その感想を多くの司祭は曖昧に答えています。しかし小平神父様は原作についてカトリックの教えに基づきはっきりと書いています。だからと言って彼は厳しく気難しい人ではなく、逆にいつも優しくいつくしみ深い方でした。

同性婚、離婚、再婚、精子バンク等々混沌とした現代では一部の司祭、信徒は自分に都合のよい神をつくろうとしているように思えます。今こそキリストの教えと聖書に基づき、信徒をしっかりと導く小平神父様のような司祭が必要ではないでしょうか。