2017年9月 5日 (火)

2017年9月 2日 (土)

9月のお花教室

今日はお花教室でした。生けた花はユキヤナギ、リンドウ、ガーベラ、シネンシス、たましだ です。

先生がゆきやなぎの無駄な枝を取ってくださったのですっきりとなり、涼しげな作品になりました。今の時期この暑さの中で花を長持ちさせるのは難しそうです。水はたっぷりとあげてくださいとのことでした。

教室のあとはいつも茶話会です。今日は神父様も加わり大島紬の話で盛り上がりました。大島出身の方が多いので、皆さん大島紬を見る目は肥えています。わたしも大島紬の着物が好きで、特に竜郷柄が大好き。蛇が苦手な私ですが竜郷柄は別。紬の着物は張りがあり裾さばきが良く、とても着やすいのが特徴です。

お花から着物へと話がそれてしまいました。これから秋になると花だけでなく葉の紅葉や実も楽しめます。秋にはどんな花材を扱うのかこれからも楽しみです。

2017年9月 1日 (金)

典礼~大丈夫?

この写真を見て思わず笑ってしまいました。典礼をいい加減にしている教会はアメリカでも多いのでしょう。以前私の教会の主任司祭だったP神父様は「私の趣味は・・・典礼かな?」と言われたくらい、いつも典礼を勉強されて、私たちにも教えてくださいました。

例えば、ミサの中での祈りやロザリオは言葉の意味をかみしめてゆっくりと唱えること。ロザリオは時間内に終わらない時は途中まででもよいのでゆっくりと。使徒信条の時、「主は聖霊によってやどり、おとめマリアから生まれ」の所では頭を下げるなど、大切なことを色々と教えてくださいましたが、神父様が移られた後はもう皆さん教わったことは忘れています。とても残念です。

大阪では典礼委員会が定期的にあるそうです。おそらくそこではローソクも真直ぐにシャキッとしているでしょう。

2017年8月29日 (火)

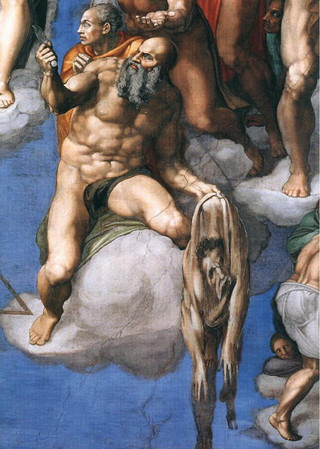

洗礼者聖ヨハネの殉教

洗礼者ヨハネの誕生ではなく殉教なので、やはりこの構図の絵かな。あまり気持ちの良いものではありませんが・・・。

自分の罪を指摘されたから、その人を恨んで復讐する、典型的逆恨みですね。でも気をつけないと私たちも同じようなことを体験するのでは。本人のために悪いことを改めてもらおうという思いで言っても、逆に恨まれてしまうことってありますよね。洗礼者ヨハネほどではありませんが。とにかく相手の忠告は素直に聞くようにしましょう。

さて本題に入って、洗礼者聖ヨハネと呼ばれる通り彼の活動の中心は「洗礼」でした。彼は人々に回心して神に心を向けるようにと説き、回心のしるしとして洗礼を授けました。回心の必要のないキリストにも洗礼を授けましたが、このことについては「主の洗礼」の時にあらためて書きます。

キリストに洗礼を授ける洗礼者聖ヨハネ Paolo Veronese

キリストに洗礼を授ける洗礼者聖ヨハネ Paolo Veronese

多くの預言者は迫害されました。預言者がキリストのみことば=真理を語り、改心を説くときにそれを受け入れることのできない人達が必ずいます。領主ヘロデ・アンティパスと彼の兄弟の妻ヘロデヤもそうでした。ヘロデとヘロデアの結婚をヨハネにとがめられて、二人はヨハネを憎みました。結果、ヘロデアの悪知恵でヨハネの首ははねられてしまいます。

真理を語ると殺される・・・今の時代、殺されるとまではいかないとしても、真理を語ると批判、非難されたり、嘲笑されたりする時もあるでしょう。これはいつの時代にもありますが、特に近年それは顕著です。でも恐れずに真理を語りましょう!

2017年8月28日 (月)

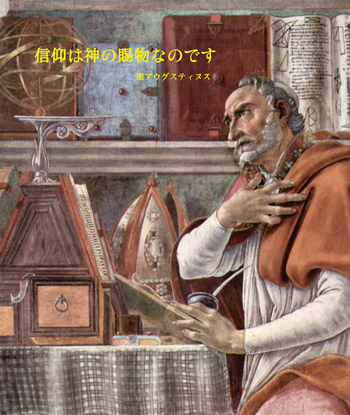

St.Aurelius Augustinus

夜はふけて日が近づいた。だからやみに行われる業を捨てて、光のよろいをつけよう。昼のように慎んで行動しよう。酒盛り、酔い、淫乱、好色、争い、ねたみを行わず、主イエズス・キリストを着よ。よこしまな肉の欲を満たすために心を傾けることはするな。(ローマ人への手紙:13.12~14)

ある日アウグスティヌスが庭にいた時に、隣の家から子供のような声で「取って読め」という声が聞こえました。アウグスティヌスは、これを「聖書を開いて最初に見える言葉を読め」という神の命令だと思い、急いで部屋に引き返して聖書を開きました。最初に目に触れたところが上記の「ローマ人への手紙」の箇所でした。

アウグスティヌスはこの頃、神のみ旨を行おうとする新しい意志と悪い習慣のうちに留まろうとする古い意志との争いに葛藤して、心は揺れていました。ところが このローマ人への手紙の一節を読み終わると、迷いはたちどころに消えて、心は平安に満たされました。

「主イエズス・キリストを着る人になりなさい」とよく言われます。「私のような人間にはむりです」と思う人は多いです。しかし聖アウグスティヌスはあれだけ堕落した生活をしていたのに、回心するとそれからは見事にキリストを着る人となりました。私たちも聖アウグスティヌスを見習い、キリストを着るものとなれるように聖アウグスティヌスの取り次ぎによって主に祈りましょう。

主よ、み前にあやまちを告白します。

そのために受けた傷をも。

おかした罪の重さをはかれば、

その受けるべきものは大きいものを

そのために受ける苦しみは少ない。

おかしたことは大きいのに

そのために耐えるものは軽い。

罪の痛みをおぼえながらも

罪をおかすかたくなさは変わりません。

あなたのムチに打ちひしがれても

心のゆがみは変わりません。

にがい思いに苦しみながらも

かたい心のうなじは柔らかになりません。

悲しみに息も絶えだえになりながらも

行いにおいて自分をあらためもしません。

あなたが、時を許せば、いつまでもなおらず、

きびしく当たられれば、それを耐えられません。

こらしめの時、なおそうと悔やんでも

喉もと過ぎれば熱さを忘れます。

あなたが手を出されると、

すぐにします、と約束するのに、

その刀をひかれると

その約束を果たしません。

あなたが打てば

許してくださいと叫ぶのに

許されれば、また打たれるようなことを

してしまいます。

主よ、罰に値する自分の罪を悟らせてください。

もし、許されなければ、

滅びてしまうことを知っています。

全能の父なる神よ、

無から造られて、あなたに願う

わたしたちの願を聴き入れてください。アーメン。

2017年8月24日 (木)

2017年8月21日 (月)

2017年8月17日 (木)

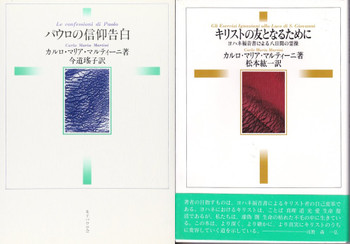

『パウロの信仰告白』

次男に薦められて『パウロの信仰告白』を読み始めました。以前にも紹介した『キリストの友となるために』の著者マルティーニ枢機卿様が書かれた本です。『キリストの友…』もこの『パウロの信仰告白』も司祭の黙想指導をした時の講話です。

Cardinale Carlo Maria Martini(1927.2.15~2012.8.31)

Cardinale Carlo Maria Martini(1927.2.15~2012.8.31)

聖書学博士であり、グレゴリアン大学の総長を務められた枢機卿様はイエズス会特有?のある点でとても進歩的?な考えを持っておられリベラル派・改革派と呼ばれました。私の考えとは違いますが(私は保守派?)。しかし学者として素晴らしい方で度々司祭の黙想指導をされました。『パウロの信仰告白』は司祭だけでなく一般の人にも薦められています。

2017年8月15日 (火)

聖母の被昇天(祭)

8月15日は世間一般では終戦記念日とお盆ですが、私にとってはそれよりもずっと大切な聖母の被昇天の祭日です。私のブログのアドレス assumpta もここからとってあります。

Giotto: 聖母マリアを迎えに来たキリスト。キリストの腕に抱かれているのは聖母の魂

今年はヴァチカンからのごミサ中継はないようです。聖母の被昇天、祭日なのに・・・ローマの猛暑のせいかな?

* * * * * * * * * * * * * * * *

ところで、以前書いた「毒麦」のたとえ話で、「私たちの心の中には良い麦と毒麦がある」というのは教父アウグスチヌスの解釈でした。というので、勿論教父の解釈が正しく私が間違っていました。知識不足でごめんなさい。

2017年8月14日 (月)

St. Maksymilian Maria Kolbe

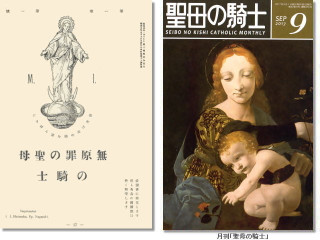

自分の教会の保護聖人を知っていますか?名前は知っているけれどどんな人(どんな意味)かは知らないという人もいるでしょう。そういう方はこの機会に調べてみては?お子さんの自由研究になるかも。

今日は私の教会の保護者聖マクシミリアノ・マリア・コルベ神父様の殉教記念日です。強制収容所アウシュビッツである人の身代わりを申し出て、餓死室で殉教されました。コルベ神父様の殉教は有名ですが、神父様が特にマリア様を信頼していたことはとても大切なことです。この生き方があったからこそあのような最期を迎えることができたのだと思います。

子供の頃白いバラと赤いバラを持った聖母が現れて「どちらが欲しい?」と聞かれ、コルベ少年は「両方欲しい」と答えた話は有名ですね。聖母を崇敬する両親に育てられたコルベ少年は白いバラ=司祭職と赤いバラ=殉教どちらも得ました。いつも聖母の取り次ぎを祈り『無原罪の聖母の騎士』という雑誌を執筆出版して布教しました。日本に来てからもすぐに日本語で『無原罪の聖母の騎士』を出版しました。

2017年8月12日 (土)

可愛い侍者

今晩のごミサはいつもの侍者の他に見かけない二人の子供がいました。神父様の紹介でSさんのお孫さんとのこと。夏休みでおばあさんの所に里帰り中、おばあさん、お母さんと一緒にごミサに来て侍者をしてくれていました。

きっといつも自分達の教会で侍者をしているのでしょう。二人共侍者にとても慣れている様子でした。なんといっても、朗読の後に「神のみことば」と言ってくれたのには感動しました。侍者が「神のみことば」と言ったのはこの教会では初めてですね。そう、「神のみことば」ですよね。聖書は神のみことば、そして私たちは神に感謝するのです。

とても小さなこと、ある人たちのとってはどうでもよいことですが私にとっては大きな喜びでした。子どもたちに(人''▽`)ありがとう☆

2017年8月11日 (金)

St.Chiara d'Assisi

休日の今日はアッシジの聖キアラの記念日です。

アッシジに行くと、聖フランチェスコ大聖堂(Basilica di San Francesco d’Assisi)聖キアラ聖堂(Basilica di Santa Chiara)と共に必ず行く場所がサン・ダミアーノ修道院(San Damiano)です。聖キアラが16歳から亡くなるまで過ごした修道院(多分)。

貴族の家庭に生まれた聖キアラは聖フランチェスコの説教に心を動かされて、彼の指導のもと修道生活に入り、妹のアグネスと共にフランチェスコ会の女子修道会キアラ会(クララ会)を創立しました。後に彼女たちの母オルトナーラもこの修道会に入ることになります。聖キアラは修道院から一歩も出ることなく、清貧・貞潔・従順を守り、祈りと労働の日々を過ごし1253年8月11日59歳で亡くなりました。

写真上から:サン・ダミアーノ. 聖キアラの服. 聖キアラ

2017年8月 7日 (月)

『聖書散歩』を読む

今日はビアンネ小平卓保神父様の命日です。久しぶりに神父様の書かれた本『聖書散歩』を、また読んでみました。読むたびに神父様から教えられているようで、主任司祭の時にもっとお話を聴いていればよかったと後悔しています。

聖書学者と名乗られる方はたくさんおられますが、小平神父様は名実ともに『聖書学者』でした。英語、ラテン語はもちろんフランス語も堪能で、イスラエルでも学ばれ(ヘブライ語)旧約聖書の世界ユダヤ教にも詳しい方でした。

この本は以前にも紹介しましたが『散歩』と題されている通り、内容は読みやすいエッセイです。そのテーマはお酒に始まり恥、希望、孤独、旅、自由、主の祈り、償い、購い等々私たちの生活に身近なことを聖書からわかりやすく書いてあります。

今日はその中から遠藤周作の『沈黙』についての箇所を紹介します。

神を作る

……『沈黙』のクライマックス、ロドリゴが踏絵を踏む場面は次のようになっています。「司祭は足をあげた。足に鈍い重みを感じた。それは形だけのことではなかった。……この足の痛み。その時、踏むがいいと銅板のあの人は司祭に向かって言った。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。……こうして司祭が踏絵に足をかけた時……」(219ページ、新潮文庫)

よく注意して読みましょう。「踏むがいい」という声が聞こえる前に、ロドリゴは足をあげているのです。言い換えれば、ロドリゴは、すでに自分で神をつくっているといえるでしょう。実際には、こんな都合のいい声が聞こえてくるはずがありません。彼は実に寛大な神をつくり出したことになります。この危険は、私たちにもあります。大審問官ほどでなくても、教会は聖書の神に忠実に従っているでしょうか。自分の尺度で神をつくっていないでしょうか。聖書研究会などに行っても、聖書に線でも引いて、それを行動の原理にしているカトリック信者はほとんど見かけません。自分で思いこんだり、つくったりした神に仕えている場合が多いのではないでしょうか。私たちの信仰は、人間の思惟ではなく、聖書の啓示に基づいているはずです。(『聖書散歩』158p.~159p.)

最近「沈黙」の映画がリメイクされ、その感想を多くの司祭は曖昧に答えています。しかし小平神父様は原作についてカトリックの教えに基づきはっきりと書いています。だからと言って彼は厳しく気難しい人ではなく、逆にいつも優しくいつくしみ深い方でした。

同性婚、離婚、再婚、精子バンク等々混沌とした現代では一部の司祭、信徒は自分に都合のよい神をつくろうとしているように思えます。今こそキリストの教えと聖書に基づき、信徒をしっかりと導く小平神父様のような司祭が必要ではないでしょうか。

2017年8月 6日 (日)

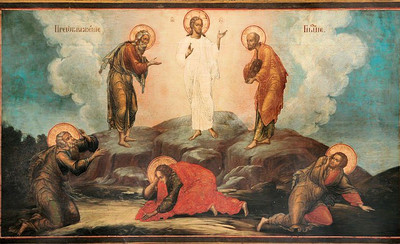

主の変容(祝)

台風5号は奄美や屋久島に大雨をもたらしているようです。毎年訪れる台風ですが、大きさもコースも速度も様々なのでこればかりは慣れることはありません。皆様の所では大きな被害はなかったでしょうか?復旧作業の安全をお祈りいたします。

さて今日は主の変容の祝日です。その様子が今日の福音個所です。

六日後、イエズスはペトロとヤコボとその兄弟ヨハネを連れて、人里離れた高い山に登られた。そして、彼らの前で姿が変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。そのとき、モーゼとエリヤが現れ、イエズスと語り合った。ペトロが口をはさみ、「主よ、私たちがここにいるのはよいことです。お望みなら、私はここに三つの幕屋をつくります。一つはあなたのために、一つはモーゼのために、一つはエリヤのために」とイエズスに言った。ペトロがなお話し続けていると、光る雲が現れ、雲の中から、「これは私の愛する子、私の心にかなうものである。これに聞け」と声があった。弟子たちはこれを聞いて、恐れて倒れ伏した。するとイエズスは彼らに近づいて彼らに触れ、「起きよ、恐れることはない」と言われた。彼らが目を上げてみると、イエズスのほかにはだれも見あたらなかった。山を下りるときイエズスは彼らに、「人の子が死人の中からよみがえるまで、見たことをだれにも言うな」と命令された。(マテオ 17・1~9)

イエズスの変容の時に(旧約の)モーゼとエリヤが現れます。勿論モーゼ=律法、エリヤ=預言のことで、二人の律法と預言をイエズスが成就することがわかります。そしてもう一つ大切なことは「これは私の愛する子、私の心にかなうものである。これに聞け」という言葉です。この言葉通りにいつもキリストに聞き従いましょう。

2017年8月 4日 (金)

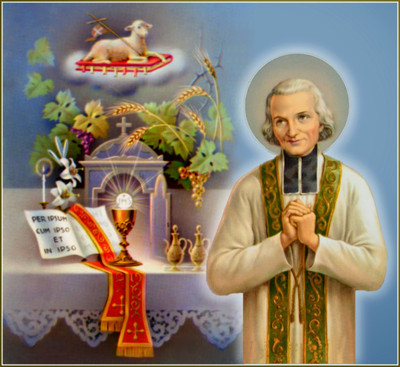

聖ヨハネ・マリア・ビアンネ司祭(記)

Kカトリック教会のごミサへたまに行きます。どうしてK教会に惹かれるのか、その大きな理由の一つは主任S神父様が普通の説教をなさるから。ジョークを入れたり歌ったりして会衆を楽しませることに重点を置くのではなく、説教の内容はその日のみことば(朗読個所)に沿ったお話。それも聖書の新しい解釈(昔の異端説)ではなく、正統な教えだからです。

説教の長さや、言葉の問題、話し上手下手は関係ありません。長くても短くても、たどたどしい日本語でも早口でも、原稿を読んでも良いのです。大切なのは話す内容です。私は面白い説教や楽しいミサ、ノリの良いミサは苦手です。ミサ典礼はそれなりの荘厳さも必要です。

惹かれるもう一つの理由は、ミサの奉献文が文語体であること。文語体の奉献文・・・良いですよ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

今日は聖ビアンネの記念日。聖ビアンネ神父様は司祭の保護者です。神父様の説教はどんなものだったのでしょう。彼の伝記を読めば、少しはわかりますが、おそらくいつも信者の回心のためにキリストの教えを熱心に真面目に話されていたと思います。

聖ビアンネは貧しい人たちを助けながら自分は私たちが想像する以上に質素な生活をしていました。しかしミサ典礼の祭服や聖具にはお金をおしみませんでした。それは自分のためではなくキリストへの畏敬の念の現れ、彼のミサに対する思いが伝わります。

聖ビアンネは特別に何かしたのではなく、例えば修道会をつくったり、聖母やキリストのご出現にあって使命を託されたり、殉教したりしたわけではありません。ただ司祭の務め、ごミサや説教、告解を誠実に行っただけでした。しかし彼の名声はフランスの田舎町アルスだけにとどまらず遠く外国まで及びました。

聖ビアンネ神父様からゆるしの秘跡を受けたいと願う大勢の人が彼のもとに来ました。人々は自分の犯した罪を告白して、キリストのゆるしとなぐさめ、そして希望を聖ビアンネ神父様を通して受けました。彼の罪の告白を聴く態度と告白に対する助言は人々の心に染み透ったのでしょう。だから人達はわずか数分の告解のためにも遠路はるばる苦労して彼のもとへ来たのだと思います。

教皇ベネディクト16世は「司祭年」の年(2009年8月5日)に司祭の保護者聖ビアンネについて、「ビアンネ神父は司祭職という自分の受け取った賜物を常に最高のものと考え、子どもの頃、母に『もし自分が司祭だったら、多くの魂を捉えたい』と言った、その言葉どおりの人となり、南フランスの小さな村の無名の主任司祭は、善き羊飼いの姿を目に見える形で全世界に示す存在となった」「ビアンネ神父は生きた公教要理であり、特に彼がミサを捧げる時、聖体礼拝をする時、告解室にいる時、信徒はそれを最大限に学ぶことができた。」「ビアンネ神父が生きた革命後のフランスを覆った一種の『理性の独裁』の時代、また今日私たちが置かれた『相対主義の独裁』の時代、いずれの時代も人々の『真理への渇き」は変わらず、司祭たちはこの渇きに答えるため、『信仰の教育者』として『真のキリスト教共同体』を育て、すべての人々にキリストへ続く道を開く必要がある」と説かれました。

2017年8月 1日 (火)

毒麦のたとえ

今日の福音朗読は先月23日(年間大16主日)と同じ箇所です。

さて、人々を去らせてイエズスが家には入られると、弟子たちが寄ってきて、「畑の毒麦のたとえを説明してください」と言った。「よい種をまくのは人の子である。畑は世界である。よい種は国の子らで、毒麦は悪者の子らである。それをまいた敵とは悪魔である。収穫は世の終わりで、刈る人は天使である。毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそうなる。人の子が天使たちを送ると、天使たちはその国の中から、すべてのつまずきと悪を行う人々を集め、燃えさかるかまどに投げ入れる。そこには嘆きと歯ぎしりがあろう。そのとき義人たちは父の国で太陽のように輝く。耳ある者はきけ」とこたえられた。(マテオ:13.36~43)

このたとえ話で「私たちの心の中には毒麦も良い麦もある」と、説明されたことがありますが、それはこのたとえ話の説明とは明らかに違います。確かに私たちはみな罪人ですが、ここで言っている毒麦はそういう意味ではありません。キリストははっきりと言っています。「よい種は(み)国の子らで、毒麦は悪者の子らである。・・・収穫は世の終わりで…毒麦が集められて火に焼かれるように、この世の終わりもそうなる」と。

この話のポイントはキリストに倣って善く生きようとする義人(よい麦)とそうでない人(毒麦)にはこの世の終わりに主の正しい裁きがあるということです。こう言うとすぐに「いつくしみ深い神はご自分が創られた人間を地獄に落とすわけがない。神はすべての人を愛し救われる」という人が必ずいます。その人は自分にとって都合のよい神を作っています。聖書に書かれていることを歪曲してはいけないでしょう。

こう言うと、「あなたはとても厳しい!」と言われますが、万人受けすることを言ったら間接的にキリストを否定することになります。キリストが言っていないことをさも言ったように話すことはできません。聖ステファノはなぜ石を投げられ殉教したのでしょうか。民衆が喜ぶことを話せばよかったのでは?しかしそうすればただのステファノ、聖書に記されることもなかったでしょう。

2017年7月31日 (月)

泳ぐネコ科

ニャン吉(Cat Press より)

こう暑いとネコも海で泳ぎたくなりますよね???泳ぐネコといったら鹿児島のニャン吉君でしょう。先の曲がったカギ尻尾は我が家のトラ次郎とそっくりですが、トラ次郎は泳げないし、モデルをして稼げません。![]()

ネコ科は水が嫌いと思っていましたが、どうも違うようです。ニャン吉君は小さい頃から飼い主さんと一緒にお風呂に入っていたので、水は怖くないようです。それに引き換えトラ次郎は一度もお風呂に入ったことはありません(可哀そうとは思いませんが)。

パリのペサック動物園のジャガーの檻の中にはプールがあります。小さい頃から水に慣れているのか、ここのジャガーCatalinaとMatoは見事に泳ぎます。たしかジャガーもネコ科ですよね。

フランス・ペサック動物園(AFP BBNEWS より)

常識外れのついでに「.r」のブログから可愛い写真を。

⇧ にゃんことわんこ

⇧ にゃんことひな鳥たち

⇧ 子ざるとちびライオン(写真3枚:「ブログ .r 」より)

仲良く平和が一番!

2017年7月28日 (金)

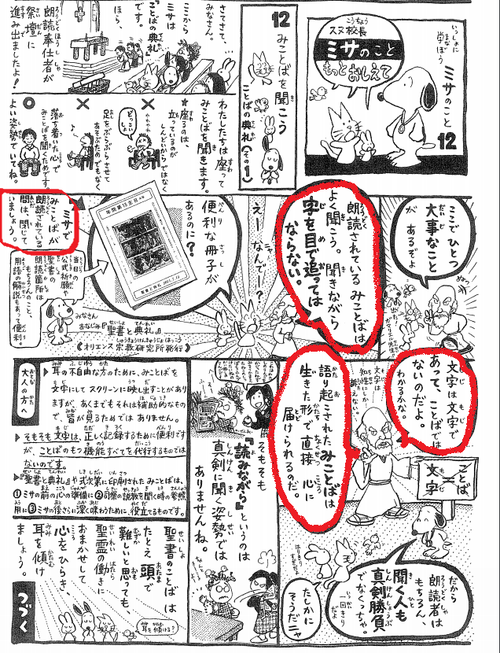

みことばを聞く

以前にも載せました。『ことなの木』で説明されていた「みことばを聞く」。これは大切なことですね。

私の教会のごミサの中で「ことばの典礼」の朗読の時に、パンフレットを閉じてみことばを聞いている人は1%いるかいないか。一斉にページをめくる音がガサガサ・・・。これについては酒井神父様も「みことばは聞くように」とおっしゃっています(ちなみに私はよく目を閉じて説教を聞いていますが、居眠りしていると思っている人がいるようです![]() )。

)。

カトリック荻窪教会学校のスヌ校長も子どもたちに教えています。⇩

そして朗読の後は侍者(いない時には朗読者)は「神の(主の)みことば」と言います。会衆は「神に感謝」とこたえます。カテドラル、K教会、T教会、M教会ほとんどの教会はそうしています。当然教皇様のごミサでも同じです。A教会では侍者が「神に感謝」会衆も同じく「神に感謝」?![]() (侍者が「神に感謝」と言った場合には会衆は何もこたえない)

(侍者が「神に感謝」と言った場合には会衆は何もこたえない)

色々と書きましたが結局他の人がどのようにしようと私には関係のないことだとわかりました。今まで何度書いても全く変わらないのであればこれが主のみ心。受け入れるしかありません。わたし自身がみことばをよく聞いて、自分が朗読した後に侍者がいなければ「神のみことば」と言えばよいことです。他人を変えようと思うのが間違いでした。![]() ~ Que sera,sera Whatever will be,will be ~

~ Que sera,sera Whatever will be,will be ~![]()

2017年7月27日 (木)

十九の折り鶴~ラルシュ共同体

菊地司教様のブログに載っていたラルシュ共同体が作成したビデオです。ラルシュ共同体(L'Arche International)とは知的障がいを持つ人と持たない人が共に生活しているコミュニティで、日本では静岡にあるそうです。私はこのビデオで知りました。

昨日は相模原殺傷事件から一年、ラジオでもこの事件のことを振り返り伝えていました。このビデオを見て皆さんは何を感じ、どんなことを考えましたか。