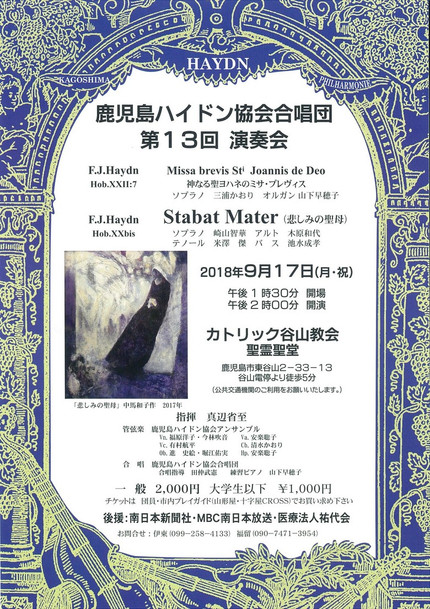

2018年9月29日 (土)

2018年9月28日 (金)

2018年9月27日 (木)

聖ビンセンシオ・ア・パウロ(記)

聖ビンセンシオ・ア・パウロについてはサレジオ会や愛徳姉妹会を通して皆さんよく知っていることと思います。

聖ビンセンシオ・ア・パウロは神学研究に励み、司祭養成や信徒の黙想会指導に力を入れ、農夫から王まで多くの人にキリストについて教えました。そして特に貧しい人達の救済のために働いたことは有名です。ですから彼は慈善団体と病院の守護者と言われています。

病気の人や貧しい人達を愛することはキリストを愛することです。時々そのことを忘れて無関心になってしまうことがあります。それはキリストを愛していないこと、キリストを無視しているのと同じことです。

今日の聖書朗読の旧約は『コヘレトの言葉』の冒頭のあの有名な個所です。「コヘレトは言う。なんという空しさなんという空しさ、すべては空しい。・・・」。フランシスコ教皇様の中国に対するニュースを聞いて私もついつぶやいてしまいます。「なんという空しさ・・・」。地下教会の人々のために祈ります。

2018年9月21日 (金)

罪人だから招かれる

聖マタイといえばユダヤ人の徴税人、当時ユダヤ人の間で嫌われていた職業でした。イエズス様はそんなマタイを呼ばれました。ここでも主のなさることは不思議です。皆から好かれている人気者を呼べば、それだけで多くの人がついてくると思うのは人間の考え、主の思いは違いました。

そしてマタイの家で食事をしている時にファリサイ派の人達に向かってこう言われました。「医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である。『わたしが求めるのは憐れみであって、いけにえではない』とはどういう意味か、行って学びなさい。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。」と。

(昨日20日の朗読場面:ルカ7章36-50節)

そう、私がキリストに呼ばれた(洗礼を受けた)のも、私自身が罪人だからです。この世に罪の全くない人はいないでしょう。皆罪人です。ですからイエズス様はすべての人を招いておられるのです。あなたも、あなたも、そしてあなたも。

2018年9月20日 (木)

2018年9月16日 (日)

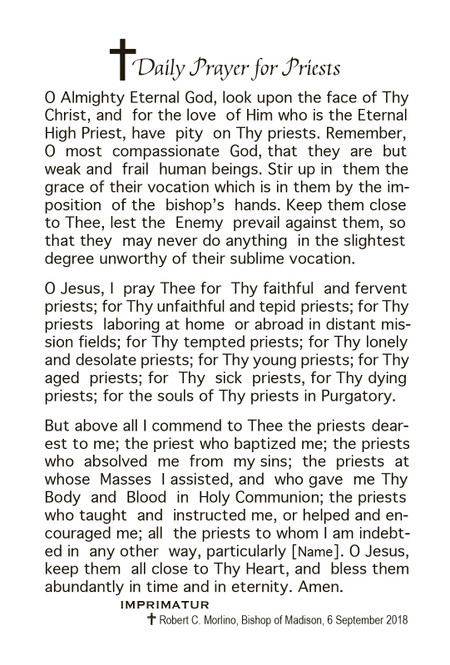

Daily Prayer for Priests

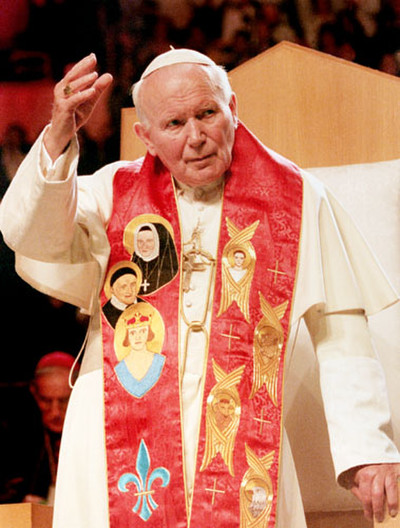

ある一部の聖職者と奉献生活者による権力の乱用や性的虐待、そしてそれを長い間無視したり隠ぺいしてきた一部の高位聖職者。被害者本人だけでなくその家族も長い間苦しみ続けてきました。

フランシスコ教皇様は今回『神への民への書簡』を私たち信徒に書かれました。その中で「被害者とその家族の痛みはわたしたちの痛みでもあります」と書かれています。私もその通りだと思います。

また、当時枢機卿であった教皇ベネディクト十六世の『十字架の道行き』のことばを引用されて、「何とひどい汚れが、教会の中に、また、すべてイエスのものであるはずの司祭たちの間に見られることか。何という傲慢、何という自己満足。……弟子たちの裏切り、イエスの御からだと御血の不謹慎な拝領は、確かに、あがない主の最大の苦痛であり、彼の心を刺し貫くものです。魂のもっとも奥深いところから主イエスに向かって、主よ、あわれんでください、と叫び声をあげるほかありません。『主よ、わたしたちを救ってください』(マタイ8・25参照)」と書かれています。つまり当時(教皇ベネディクトが枢機卿の頃)から、あるいはもっと以前からあのような悪事は高位聖職者方の耳に入っていたのでしょう。

私たちは教会の一部、教会共同体で起こったことは私たちと無関係ではありません。手紙は続きます。「・・・全世界で共同して取り組む必要があります。起こったことを知ることは、回心に向けたあらゆる歩みにとって欠かせない重要なことですが、それだけでは十分ではありません。今日、神の民であるわたしたちは、身も心も傷ついた兄弟姉妹の痛みを身に受けるよう招かれています。・・・わたしたちも、一人ひとりの人間を傷つけるあらゆる出来事を糾弾しなければなりません。連帯するためには、あらゆる種類の堕落、とりわけ霊的な堕落と闘わなければなりません。・・・過去を振り返り、どんなにゆるしを求め、与えた危害を償おうと努めても、決して十分ではありません。こうした事態が二度と繰り返されない文化、隠ぺいし継続させる余地を与えない文化を築くために、未来を見据えながらどんなに努力しても、努力しすぎることはありません。被害者とその家族の痛みはわたしたちの痛みでもあります。だからこそ、弱い立場に置かれた未成年者と大人を守るために尽力しなければならないことを改めて再確認することが緊急に求められているのです。・・・虐待という罪の前で、悔い改めの念と勇敢に立ち向かう決意を表すのに欠かせない回心と内的な塗油の恵みを、聖霊がわたしたちに与えてくださいますように。」

Fr.Zのブログに『司祭のための毎日の祈り』という新しい祈りが載っていました。英語の祈りですがとても良い祈りなので日本語に訳してもらいました。私は二度とあのような犯罪が起きないようにこの『司祭のための毎日の祈り』を毎晩唱えています。

司祭のための毎日の祈り

2018年9月15日 (土)

2018年9月14日 (金)

2018年9月13日 (木)

教皇様が日本に・・・!?

ブログに色々なことを書いていますが、それはあくまでも私の考えややり方です。私はそれを他の人に押しつけるつもりは毛頭ありません。誤解のないように。

例えばごミサに与る時の服は、仕事に行く途中や帰る途中ならば当然仕事着でしょう。服よりもごミサに与ることの方がはるかに重要ですから。ご聖体拝領も私は口で受けますが、他の人が手で受けても気にしません。ベールは被っても被らなくても、聖変化やご聖体を受けた後に跪いても、立っていても、座っていてもその人の自由です。ごミサの間に体調が悪ければずっと座っていても良いのは当たり前のこと。

私がこうするから他の人も同じようにという気持ちはありません。誤解されないように書くのは難しいですね。

ところで嬉しいニュースです。フランシスコ教皇様が来年日本に行きたいという希望を語られました。実現すれば良いですね。ローマまで行けない人たちは沢山います。その方たちが教皇様を近くに見て、そのごミサに与ることができますように。

2018年9月12日 (水)

マリアのみ名の祝日

今日は「マリアのみ名」の日ですが、私にとっては祝日です。なぜなら私の洗礼名がマリアだから。つまり今日は私のお祝い日です。

ということで、ケーキを作りました。これは自分のための小さくて可愛いケーキです。もちろん家族のためにもそれぞれに作りましたよ。喜びはみんなで一緒に。 ![]()

「マリアのみ名」の日は日本では軽視されていますが、ヨーロッパではよく知られた日です。

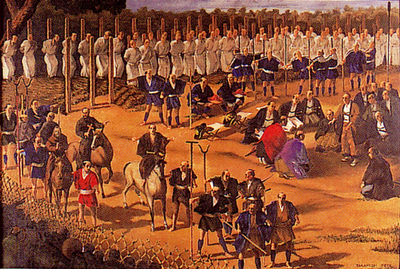

1683年9月12日ポーランドの王ヤン3世ソビェスキはヨーロッパに侵略してきたオスマン帝国軍を阻止するためにヨーロッパ連合軍の指揮官として戦い勝利しました。その戦いの時に自分と兵士たちすべてをマリア様に委ねました。

教皇インノケンティウス11世はこの勝利に感謝して教会で祝い、その後教皇ピオ10世は9月12日を「マリアのみ名」の祝日として定められました。

このことからもわかる通り、海の星マリア様はいつも私たちを照らし、光で導き、マリア様の名を呼ぶ人を守り助けてくださる、主への一番の取次者です。マリア様に願えば必ず主に取り次いでくださいます。もちろんその願いが叶うかどうかは主ご自身がお決めになることですが。でもマリア様は必ず取り次いでくださいます。カナでの結婚式の話を思い出すでしょう。

だからいつもロザリオを祈ります。アヴェマリアの祈りを![]()

2018年9月10日 (月)

2018年9月 8日 (土)

2018年9月 3日 (月)

祭服

2018年9月 1日 (土)

ポンチキ~ロシア

ポンチキといえばポーランドのドーナツですが、ロシアでもポンチキというそうです。ただしロシアのポンチキにはジャムは入れずに形もまん丸です。

カロリーたっぷりのポンチキを食べて夏バテした体にエネルギー補給をしましょう。ということで作ってみました。ロシアのポンチキです。

材料

小麦粉 200g. B.P. 小匙 1/2 (粉と一緒にふるう)

卵 2個 砂糖大匙3~5(好みで) 塩 少々 バニラエッセンス

トヴォーログ(カッテージチーズ) 300g. 粉糖 適宜

・トヴォーログの代わりにカッテージチーズを潰してなめらかにする。

・卵、砂糖、塩、バニラエッセンスをまぜたものをカッテージチーズとよく混ぜる。

・そこに粉とB.P.をふるったものを少しずつ加えて混ぜる。

・10分位生地を休ませて、おちつかせる。

・小さなボール状に丸めて油で揚げる。

・冷めたら粉糖をかけて飾る。

レシピを見てわかる通り、砂糖が大匙3と少ないです。ふつうのドーナツの甘さを想像していたらがっかりするかもしれません。が、ほんのり甘いこのドーナツもいけますよ。

チーズが入っているので中はもっちりふんわりで美味しいです。朝食、ブランチ、子どものおやつ、大人のティータイムにお薦めです。

2018年8月28日 (火)

キリストは神

昨日は聖モニカ、今日は聖アウグスチヌス、明日は洗礼者ヨハネの殉教と記念日が続きます。

今日のマタイ福音書を読んで改めてわかりました。キリストはすべての人を招かれましたが、すべての人が招きに応じたわけではありませんでした。そしてキリストは厳しいことも言っています。

そのとき、イエスは言われた。「・・・律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。ものの見えないファリサイ派の人々、まず、杯の内側をきれいにせよ。そうすれば、外側もきれいになる。」(マタイ23:25-26)

キリストはすべての人に好かれるために、自分の信徒を増やすために、甘く優しい言葉だけをかけてまわりませんでした。相手が怒ろうが時には厳しいことも言っています。キリストは畑にまかれた種のたとえのように、よい土にしっかりと根を下ろし、陽を浴びてすくすくと成長する種とそうでない種があることを教えています。

永遠のいのち・天の国にすべての人を招いても、その恵みを自ら選ばない人もいることをキリストは知っています(神様だから)。ですからすべての人がキリストに従わないからといって、それはキリスト(神)のせいではなく、キリスト(神)の教え方の失敗でもないでしょう。

キリストは人の子として生まれたましたが私たち人間とは違います。現代はあまりにもキリストの人間性を強調して神性を軽視する傾向があるのではないでしょうか。誤ったいつくしみと愛の結果が何年も隠ぺいされ続けたチリやアメリカ、ドイツ、アイルランド等の事件です。

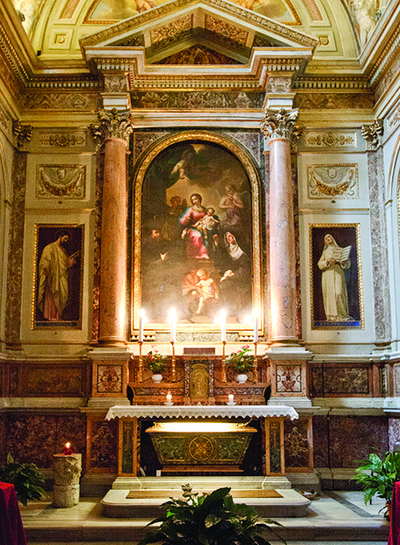

聖アウグスティヌス教会:聖モニカ礼拝堂

2018年8月24日 (金)

日曜日のごミサ

今日は聖バルトロマイ(ナタナエル)使徒の祝日です。イエズス様は彼を見て、「まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない」と言われました。

ところで、先日読んだある神父様のブログに次の一文がありました。

「日曜日のミサは教会全体のためのミサなので、個人やグループのためにミサを捧げることはしないようにしている」

私が日頃から感じていたことでしたので、これではっきりしました。

神父様によっては平日のごミサではなく、わざわざ日曜日のごミサを個人依頼の意向で捧げたり(依頼する方がわざわざ日曜日や教会の祝日にごミサを指定される?)、過去には「Aさんの依頼でBさんのために、Cさんの依頼でEさんのために・・・」というように二つ、三つ、の意向を同時に受けてごミサを捧げる神父様もおられました。

勿論ほとんどの神父様は「日曜日のごミサは教会全体のため」を守り、一つのごミサに二つ以上の意向(ごミサ依頼)は受け付けていません。

2018年8月22日 (水)

天の元后聖マリア

聖母の被昇天から8日目の今日は「天の元后聖マリア」の記念日です。聖母マリア様は肉体と霊魂を共に天の栄光に引き上げられ(被昇天)、王であるキリストの栄光にあずかり女王としてたたえられました。そして今も私たちすべての母です。私たちのために天と地の女王として恵みを取り次いてくださいます。

嬉しい時も悲しい時も苦しい時も、そして不安な時にも私たちの母である聖母マリア様に取り次ぎを祈りましょう。私も今までどれほど聖母に守られ助けられたことか。苦しい時、悲しい時にもそれを乗り越える恵みをいただきました。

マリアの御心(みこころ)、わが救いとなり給え。

あわれみの御母(おんはは)、われらのために祈り給え。

わたしの聖母(はは)よ、あなたに信頼します。

わが聖母(はは)よ、わが望み。

み母マリア、いつもわたしの身近にいてください。

無原罪の聖母マリア、私のために祈ってください。

聖母マリア、苦しい時の慰めとなってください。

恵みの母マリア、悪からわたしを守ってください。

慈しみのみ母マリア、臨終の時に迎えてください。

ロザリオの祈りだけでなく、いつも自分の好きな射祷を唱えることはとても良いことだと思います。マリア様にだけでなくイエズス様へ、聖ヨセフ様へ、また守護の天使や守護の聖人、聖霊にいつも短い祈りを捧げることを習慣にしましょう。![]()

2018年8月21日 (火)

林檎のケーキ2種

林檎のジャズを見るといつも林檎ケーキを作りたくなります。そして林檎とアールグレイの香りが絶妙なバターケーキを作りました。

バターケーキはどちらかというと秋・冬向きのケーキですが、真夏のこの暑さにも合わないことはありません。冷蔵庫で冷たくして食すれば・・・美味しい! リンゴはあらかじめ小さく切り砂糖で煮ておきます。基本のパウンドケーキの作り方と同じです。小麦粉にアールグレイ小さじ2杯を混ぜておくことと、粉を加える前に煮リンゴを入れるだけでOK。焼く時間も170℃で5分、160℃に落として35~40分位と、パウンドケーキを焼く時と同じです。

(写真の色は悪いですが、実物は美味しそうな色です。![]() )

)

リンゴを煮る時に丁字(クローブ)やシナモンを入れても良いのですが、アールグレイの香りを楽しむために今回は入れませんでした。

もう一つはリンゴを薄切りにして、煮る時にグレナディンシロップを加えます。土台はヤコブのケーキ、その上にリンゴとアンゼリカを飾ると華やかのケーキに。これも美味しい ![]()

2018年8月17日 (金)

今日の福音

そのとき、ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、「何か理由があれば、夫が妻を離縁することは、律法に適っているでしょうか」と言った。イエスはお答えになった。「あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお造りになった。」そして、こうも言われた。「それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから、二人はもはや別々ではなく、一体である。従って、神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない。」すると、彼らはイエスに言った。「では、なぜモーセは、離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。」イエスは言われた。「あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して、他の女を妻にする者は、姦通の罪を犯すことになる。」弟子たちは、「夫婦の間柄がそんなものなら、妻を迎えない方がましです」と言った。イエスは言われた。「だれもがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。」

今日の福音朗読(マタイ19・3-12)です。よく世間一般では「カトリックの信者さんは離婚できない」と言われてます。その通りです。でも「カトリックなのに離婚している人もいますよ」という人もいるでしょう。しかしそれは民事上の離婚(役所に離婚届を出す)です。教会では離婚ではなくてそれはただ別居しているだけのことになります。

夫か妻の片方が信者の場合、話は違ってきます(詳しく知りたい方は司祭に訊いてください)。結婚が秘跡であるのは二人共信者である場合、または片方の未信者が後に洗礼を受け二人共信者になった場合です。そしてその時から結婚が秘跡になるのではなくて最初から秘跡になります。

「神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない」と、キリストははっきりと言っています。神様が間違って結び合わせることはないでしょう。