2019年1月 1日 (火)

感謝の歌

12月31日は主に感謝して「感謝の歌(Te Deum)」を歌います。その前に感謝の気持ちを込めて教会の鐘を鳴らします。

YouTube: Te Deum Laudamus - Catholic Gregorian Chant Hymns

YouTube: Gregorian chant - Te Deum

2018年は色々なことがありました。小さな十字架を背負いながらも歩み続けることができた一年でした。

イエズス様の十字架に比べれば私の十字架はとても小さな十字架でした。よく十字架は主から愛されているしるしと言われます。来年は主がもっと大きくて重たい十字架をくださるかもしれません。でもそれは主の愛の大きさだと思って、しっかりと担いたいと思います。

昨年一年間の主からの多くのお恵み、愛に感謝 ![]() 最後の祈りは勿論これ⇩

最後の祈りは勿論これ⇩

2018年12月30日 (日)

聖家族の祝日

2019年度のカトリック手帳の表紙を飾るのが「聖家族」です。幼子キリストと養父聖ヨセフ、聖母マリア、そしてマリアの母の聖アンナと幼い洗礼者ヨハネが描かれています。作者はイタリアの画家ポンペオ・ジローラモ・バトーニ。

「聖家族」の絵は多くの画家が描いていますが、どの絵もすべて家族の愛にあふれています。お互いを助け合い、許し合い、家族の幸せが自分にとっての幸せ・・・私もそうであるように毎日を過ごしたいと思います。特に2019年は今年至らなかったことを繰り返さないように、家族をもっともっと愛します。聖家族に倣って。

私たち家族にとって今日のごミサは今までで一番素晴らしい聖家族の祝日のごミサとなりました。この恵みを心から主に感謝します。

司祭叙階式

カテドラルザビエル教会で司祭叙階式がありました。K神父様おめでとうございます。

まず初めに彼を呼び、導き祝福してくださった主に感謝!叙階式を司式してくださった司教様方を初め司祭団の方々に感謝!祭壇奉仕者と伴奏者、合唱団の皆様にも感謝!ずっと前からこの日のために準備してくださった方々と当日協力してくださった方々に感謝!そして叙階式に足を運んでくださった方々に感謝!式に出られなくても祈りで支えてくださった方々に感謝!

司祭になるということは「人々に仕えるため」です。それと同時に主に使えるためでもあります。世間の評判は気にせずに、イエズス様の評価を大切にする司祭であって欲しいです。真直ぐにキリストの教えを伝えてください。

私たち家族にとって「喜びに喜べ」の日でした。

2018年12月28日 (金)

幼子の殉教者の祝日

ヘロデ王の命令のもと、兵士たちによって2歳以下の幼子たちが殺された日を何故祝日と呼ぶのでしょうか?その答えとしてスペイン人のキリストバル・バリョヌェボ氏は次のように書いています。(『ミサの前に読む聖人伝』より)

「幼子たちは、自分では何もしなくても、殉教の冠、すなわち永遠の幸福を神からいただきました。私たちは、幼子が生まれてすぐに殺されたことをかわいそうだと思いがちですが、実際には、永遠の救いを失うことなく、神によって幸福に召された者であるので、幸せなことです。彼らは幼子の時に天に召された子どもたちの代表者だと思われます」。

そしてブルデンチウスの聖歌を借りて幼子たちに賛美を捧げています。

殉教者の美しい花よ

暴風が

開いたばかりのばらを散らすように

キリストの迫害者は

君たちを生命の入り口で奪い取った

君たちは

キリストの最初の殉教者

犠牲になった小さな小羊

天の祭壇の前に

殉教のシュロと冠を持って

無邪気にあそんでいる

2018年12月27日 (木)

使徒聖ヨハネ福音記者の祝日

洗礼者ヨハネの弟子であったヨハネとアンドレアは師の言われた「神の小羊」であるイエズス・キリストの後をついて行き、一晩キリストと共に過ごしました。その後(おそらく数カ月後)兄弟ヤコブといた時に二人はキリストに呼ばれました。二人はすぐにすべてを捨ててキリストに従いました。迷うことなくすぐに従ったのです。これはとても大切なことです。つまりどんな事よりも主キリストが一番大切だということ。それはつまり主日のごミサが他のことよりも一番大切だということですね。

ヨハネは弟子たちの中で最も若く、キリストが十字架にかけられた時にもその傍らに立ち続けました。そしてキリストは聖母マリア様をすべての人の母として彼に委ねました。キリストに愛された弟子ヨハネは「神は愛である」「愛さない人は神を知らない」と教え、いつも「お互いに愛し合いなさい」と私たちに教えています。

使徒聖ヨハネ(ちょっと美形すぎるかな)

2018年12月26日 (水)

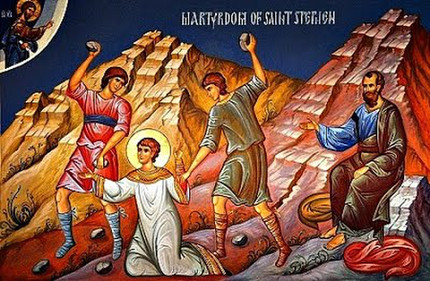

聖ステファノ殉教者の祝日

上のイコンには石を投げられている聖ステファノ、石を投げて彼を殺そうとする人達とその人達の上着の番をしているサウロ(聖パウロ)の姿が描かれています。

信仰と聖霊に満ちた聖ステファノは「イスラエルの民はモーセの時代にも神に逆らい、預言者たちを殺し、救い主キリストまで裏切って殺した」とはっきりと述べました。そのためにユダヤ人たちに襲われ、石を投げられて殺されました。彼は天が開けてイエズスが父の右の立っておられるのを見ました。そして「主イエズス、私の魂をお受けください」と祈り、また「主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください」と大声で叫び眠りにつきました。(亡くなりました。)

私には聖ステファノの力強い回心の呼びかけは洗礼者ヨハネと重なるものがあります。今の時代にこれ程までに回心を呼びかける人がいるでしょうか?

聖霊に満ちていた助祭ステファノが石打ちにあったのは、神の御子イエス・キリストにおける信仰を宣言したためでした。主を愛したステファノは、すべての人の光であり 道であるキリストを選びました。真理を選ぶことで、同時に彼は世に存在する邪悪の神秘の犠牲となりました。しかし、キリストにおいて彼は勝利したのです。(教皇フランシスコ2016年12月26日)

聖ペトロ大聖堂「主のご降誕夜半のミサ」

教皇様の「主のご降誕夜半のミサ」ではローマの神学校「Sedes Sapientiae」の神学生たちが侍者を務めました。

また今年は幼子イエズス様にお花を捧げる子どもたちの中に着物姿の可愛らしい女の子二人がいました。

YouTube: Pope Francis - St. Peter’s Basilica - Holy Mass of the Christmas Vigil 2018-12-24

25日は恒例の祝福「Urbi et Orbi」。

YouTube: Pope Francis - Christmas Message and” Urbi et Orbi” Blessing 2018-12-25

2018年12月25日 (火)

ご降誕の主日

さて、羊飼いたちが、その地方で野宿をして、夜どおし羊の群れの番をしていた。すると、主の使いが羊飼いたちのそばに立ち、主の栄光が羊飼いたちを覆い照らしたので、彼らはひどく恐れた。み使いは言った。「恐れることはない。わたしは、すべての民に及ぶ大きな喜びのおとずれをあなたがたに告げる。きょう、ダビデの町に、あなたがたのために、救い主がお生まれになった。このかたこそ主メシアである。あなたがたは、うぶぎにくるまれて、かいばおけに寝ている乳飲み子を見るであろう。これがしるしである」。すると突然、み使いに天の大群が加わり、

「いと高き天においては神に栄光、

地においてはみ心にかなう人々に平安」

と、神を賛美した。(ルカ2章8~14節)

YouTube: The Best Christmas Song I've Ever Heard. It Will Give You Chills.

神の子、救い主キリストは私たちのためにマリア様から生まれ、私たちと同じように乳飲み子の姿でこの世に降りてこられました。これはとても意味深いことです。

この大きな恵みを世界中の多くの人達と喜び分かち合いたい!クリスマスこそ憎しみのあるところにゆるしを!争う人達には和解を!弱い人達にたすけを!そしてなによりも心がバラバラに離れている家族に一致を!キリストは愛ですから。

YouTube: GOLEC uORKIESTRA - CICHA NOC, KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK DVD +CD, JASNA GÓRA

2018年12月23日 (日)

1日の始まりは日没から

今日の神父様の説教の一部:昔(イエズス様が生まれた頃)は、一日の始まりは日没からでした。つまり今のように真夜中0時が日付変更ではなく、日没で1日が終わり次の日が始まるということです。ですから典礼では24日の日没から25日が始まっていることになるので、24日の夜のミサではなくて25日主の降誕の夜半のミサであり、続いて早朝のミサ、日中のミサとなります。

なるほど、典礼暦では『王たるキリスト』の次の主日から新年が始まるのと同じで、教会の暦は世間一般のそれとは違うのですね。今日の説教も勉強になりました。

祭壇前には幼子イエズス様を迎える準備ができています。クリスマスまでもう少し ![]()

2018年12月21日 (金)

2018年12月16日 (日)

喜びの主日~Gaudete

YouTube: Gaudete - With Lyrics

喜びの主日、皆さん喜んでいますか?喜びを表すバラ色の祭壇とカズラ。

「今日はノヴェナを始める日です。昔からクリスマスが近づく今日から人達はノヴェナの祈りを24日までしていました。私たちも各家庭で今日からノヴェナ(九日間の祈り)を始めましょう」と神父様が話されました。昔からクリスマスの前や復活祭の前、大きな祝日の前、特別なことがある前にはノヴェナをしていたものです。神父様の話によると今でもヨーロッパやアメリカの大きな教会ではノヴェナをしているそうです。しかし日本では(修道会以外)教会ですることはあまりないので各自各家庭でするようにしましょう、とのことです。

そして今日は「ごミサの時の中心は十字架・キリスト・祭壇であって司祭ではない」ということを話されました。その通りです。以前は司祭も会衆と同じく祭壇の方を向いていたのでそのことがはっきりとわかりました。しかし今は司祭は祭壇をはさんで会衆の方を向いているので、会衆は司祭が中心だと勘違いして,司祭のパフォーマンス(余計な話や楽しく笑わせてくれること)を期待している人もおられます。

S神父様はいつもごミサを典礼通り(自分流に変えず)にたててくださるので、私は心穏やかにごミサに与れます。今日のお説教も良かったです。喜びの日です。

2018年12月15日 (土)

2018年12月12日 (水)

黒いカズラ

今日はグアダルペの聖母の日です。フランシスコ教皇様がメキシコを訪問された時に、この聖母の御絵の前で祈られた姿が思い出されます。

ところで、全く関係のない話ですが、これは最近のアメリカでの葬儀ミサの写真です。

何故葬儀の話かと言うと、先日ラジオで「宇宙葬」なるものについての話を聞いたからです。『自分が死んだ後のことは生きている人に任せてかれらの好きなようにしてもらえばよいのに』と思った私です。

しかし、そう言う私は葬儀ミサの時には司祭のカズラは黒色でお願いしたいと思っているのです。遺族に任せずに・・・。![]()

以前は日本でも葬儀の時には黒色(紫)を用いていましたが、最近は「復活の希望」を表すという考えから白色を用いています。私が「復活の希望を持って」死んだとしても、復活して永遠のいのちをいただいたわけではないし、教会の祝日や結婚式と同じ白色では気が引けます。私が聖人で天国へ直行するのであれば白色でもよいでしょうが、そうではないのでやはり黒色がふさわしいですね。私の葬儀ミサの時には是非黒いカズラでお願いします。・・・と、自分の葬儀に注文をつけている私です。

ついでに祭服について『サンパウロ編:イラストで知るカトリック教会生活』の本の中では「現代ではバラ色の祭服は使用されていません」(26P.)とありますが、教皇様をはじめ多くの司祭は今も使用されています。また国内でもバラ色を使う司祭は増えています。バラ色の祭服は年にたった2回だけしか用いられませんが、それ故になお一層希望が感じられて、特別なその時にふさわしい祭服だと思います。

今年のgaudete・喜びの主日は16日です。

2018年12月 9日 (日)

頭の中をぐるぐると~

私の頭の中をぐるぐるとIl Volo の Grande Amore の曲が流れています。この曲のインパクトが強すぎるのか、聞き過ぎなのか。

来年5月には再来日、横浜、東京でコンサートを開く予定とか。勿論私はコンサートを聴きに行けませんが、彼らの歌声が多くの人達を魅了することを願っています。

YouTube: Il Volo - Grande Amore (Spanish Version) (Official Video)

2018年12月 8日 (土)

無原罪の聖マリア(祭)[無原罪の御宿り]

[Immaculata Conceptio Beatae Virginis Mariae]

今から164年前の1854年12月8日、ピオ9世教皇は「聖母マリアが受胎の瞬間から原罪のあらゆる穢れから免れていた」と宣言されました。これは「聖母マリアはその存在の最初から原罪を免れていた」ということです。

我が家では昔から子どもたちと一緒に唱える聖母マリアへの祈りがあります。この祈りはまた夫が小さい頃に親から教えられて夫が家族と毎晩唱えていた祈りでもあります。それは『聖アロイジオの祈り』(カトリックの祈りp.256)です。『聖母に一切を託する祈り』と言われています。

わが元后、童貞聖マリア、われは、御身の尊き御保護と、特別なる御守護とのもとにわが身を置き、今日、毎日、また臨終の時、わが霊魂と肉身とを、あわれみ深き御手のうちに任せ奉る。われはわが一切の希望と喜び、困難と悲しみ、一生と最後とを御身に捧げ奉る。御身の御取次と御勲とによりて、われらのすべての仕業が、御身と御子との御旨に添うよう導き給わんことを願い奉る。アーメン。

2018年12月 5日 (水)

歯は大切に

先週末は久々の発熱。38.9度と高熱が出たのですが、次の日も同じく高熱が出た後は徐々に下がり翌日の午前中は微熱になり午後は平熱に。今日は逆に35度代と低い状態です。自分の体なのにどうしてなのかわかりません。

そして今日は半年前から予約していた歯医者さんへ行ってきました。歯のメンテナンスです。特に悪いところもなくきれいに掃除をしてもらいました。

以前は痛みが出たら治療のために歯医者に行く程度だったのですが、先生が「高齢でも(入れ歯でなく)自分の歯の人は定期的に見てもらっている人ですよ」と言う言葉を聞いてから私も定期的に見てもらうことにしました。

そういえば私のまわりにも実年齢よりもずっと若く見える人で総入れ歯の人が結構おられるのです。食事をする夫を眺めながら『あなたは以前から定期的に見てもらっているから、すべて自分の歯で噛んでいるね~』と改めて感心しています。

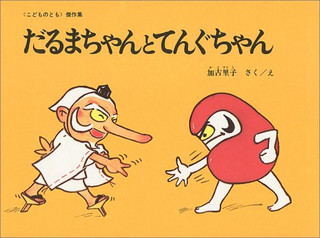

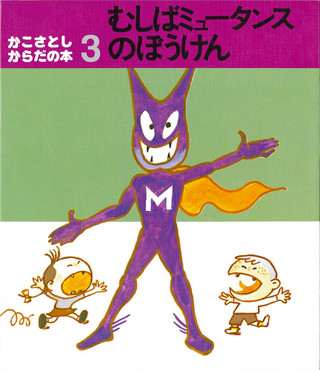

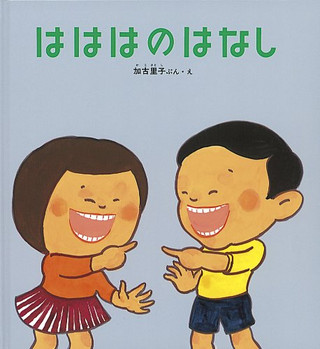

ところで子どもたちが小さかった頃、よく加古里子(かこさとし)さんの絵本を読みきかせしていました。『だるまちゃんとてんぐちゃん』シリーズそして『むしばミュータンスのぼうけん』『はははのはなし』です。

⇧ お笑いの話ではなく ⇩ 歯のお話し

良い絵本はいつの時代にも読み継がれます。小さなお子さんをお持ちのお父さんお母さん、クリスマスプレゼントはこれらの絵本で決まりですね。おじいさんおばあさん、お孫さんへのプレゼントにお薦めです。

2018年11月30日 (金)

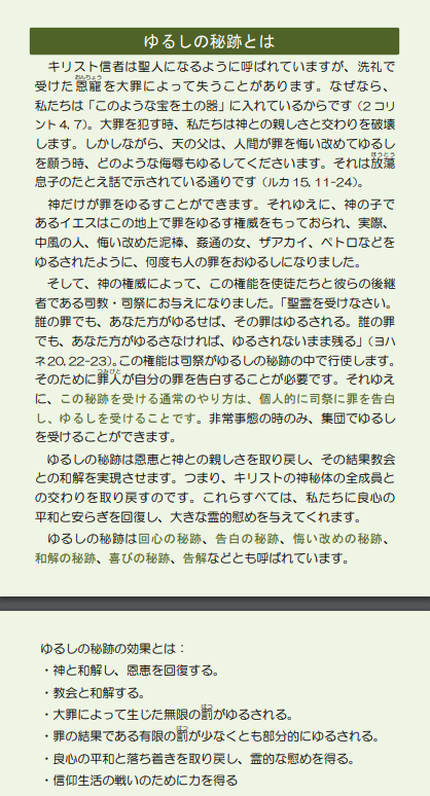

痛悔の心~ゆるしの秘跡(告解)

私は痛悔の定義を知るよりも痛悔の心を感じたい。もし聖書のすべてと哲学説のすべてを知っていたとしても、カリタスと恩寵がなければ、何の利益があるだろう。神を愛し神に仕えること、これ以外は空の空、すべては空しい。(『キリストにならう』bot)

今日は聖アンドレ使徒の祝日です。明後日の日曜日からは待降節(新年)が始まります。

今年こそは自分と考えの違う人に対して公然と非難するのではなく、その人のために祈り優しい気持ちで見守りたいと思います。ただ非難・攻撃するのは神のない人々と同じ、主の愛を忘れないように過ごす1年にしたいです。

そのことも含めてそろそろクリスマス前のゆるしの秘跡を受ける準備をしなければと思っています。準備とは良心の糾明をして痛悔をすることです。

よく準備ができていない時とは糾明よりも痛悔をしていない時のように思います。そういう時は罪をゆるされても、あまり喜びや感謝の気持ちはわかないからです。

昔のことばかり書きますが、ゆるしの秘跡も変わりましたね。昔は罪の告白の後に続けて「かくおぼえたる罪とおぼえざる罪と洗礼以来犯したる罪とをことごとく痛悔し、これが赦しと償いとの御恵みとを請い求め奉る。」と、願い祈ったものですが、今は「今日までの主な罪を告白しました。ゆるしをお願いいたします。」とだけです。

また、悔い改めの祈りでは「痛悔の祈り」をとなえました。今は悔い改めの祈りはとても短くなっています。どちらの祈りも心が大切ですが、「痛悔の祈り」の方が痛悔の心をよく表しているような気がします。とは言っても、夫の国では告解の前に痛悔をするのであらためて痛悔の祈りは唱えないそうです。おそらくそのような国の方が多いと思います。

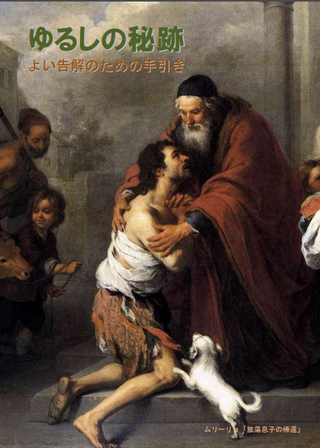

先日見つけた『ゆるしの秘跡:よい告解のための手引き』というリーフレットはとても使いやすい手引書です。興味のある方はグーグルで検索してみてください。

(リーフレット内容の一部)

2018年11月28日 (水)

聖カタリナ・ラブレ(不思議のメダイ)

「不思議のメダイ」はカトリック信者さんなら必ず一つは持っておられると思います。ロザリオについているメダイもこれが多いです。

今日は聖母マリア様からこのメダイを作るようにと言われた聖カタリナ・ラブレの日です。1830年7月18日~19日の夜にかけてと11月27日の2回、聖母マリア様は愛徳姉妹会の修道女であった彼女に現れました。

ご出現の時のマリア様は下のような絵姿でした。

そしてマリア様は「(この手から出ている)光は、処女マリアに願う人々のために神からいただいてくださる恵みのシンボルです」言われました。

そして聖母のお姿のまわりには『ああ、けがれなくお宿りになられた聖マリア、あなたにより頼むわたしたちのためにお祈りください。(Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.)』と言う言葉が見えました。

絵のようなお姿が回ると反対側にはMの文字と十字架、み心がみえました。

聖母マリア様は「このモデルに従ってメダイを作りなさい。祝福されたメダイを身に着けて『ああ、けがれなくお宿りになられた聖マリア、あなたにより頼むわたしたちのためにお祈りください』と祈りを唱える人には、神の母の特別なご保護があたえられます」と言われました。

このメダイは愛徳姉妹会本部のあるパリ大司教区の大司教様の許可を受けて作られるようになりました。世界中に広まったメダイによって、無原罪の聖母の取り次ぎによる多くの奇跡的ないやしがあったために、いつしか「不思議のメダイ」と呼ばれるようになりました。

聖カタリナ・ラブレ

2018年11月26日 (月)

手作りジャム2種

今年は柚子の生り年でした。収穫した柚子の1/4は毎日のお風呂に入れて柚子風呂に、1/4は柚子ジャムと化粧水に、柚子蜂蜜に1/4、残りの1/4はまだそのままおいてあります。

柚子ジャムは大きなお鍋いっぱいできました。種は焼酎に入れて化粧水に。柚子を蜂蜜に漬けた柚子蜂蜜はお湯で割って飲んだり、紅茶に入れたりホットケーキにかけたりします。

柚子ジャムを作っている時にKさんからフェイジョアを沢山いただきました。生のままで少し食べて、残りはこちらもジャムにしました。

フェイジョア⇧ フェイジョアジャム⇩

どちらも美味しいジャムができました。柚子はほろ苦くフェイジョアは甘く優しい風味です。自然の恵みに感謝。